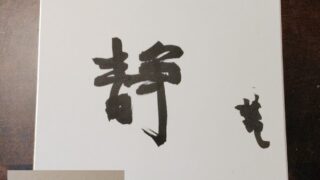

いかりをはらう

ずいぶんと前になりましたが、以前も「師匠から教えてもらった秘伝」ということで、怒りについての話を書いたことがありました。

そして、続けて「怒りの感情のこと」として、感情というのは「使われる道具」であるのだ、という話も書きました。

感情を道具として使うことの詳細については、割と最近、「感情を我慢すると…?」として、アラジンの魔法のランプにこと寄せた形で書いております。

先日、YouTubeライブにお誘いいただいて、少し怒りのことについてお喋りしました。「怒りをはらうのです」とお伝えしたところ、「先生、それは何のためですか?」とお尋ねをいただきました。

あれ?何のためだったかしら…?

よくよく考えたのですが、わたしの師匠は、その目的を、あまりはっきりおっしゃっていなかったかも知れません。気持ちを明るくすることが大事、としばしば言っておられましたが…。

毎日、前の日より1%だけ明るい気持ちになるように、を繰り返しているうちに、どんどん明るくなってゆくから。心には「毎日」が効くから。と言っておられましたけれど、じゃあ気持ちを明るくしてゆくことの「効用」というか、最終目標みたいな話は、あまり無かったかもしれません。

強いて言うなら「怒りをはらった先に、阿羅漢の境地がある」ということだったのではないか?と思います。阿羅漢?仏教の悟りに達したひと、ですよねぇ…。いきなり始まっていた仏教の修行…。

それでも、師匠が「かくあれ」とおっしゃるわけですし、実際にその効用というか、気持ちを明るくすることで得られる「スッキリ感」みたいなものを実感し、怒りをはらうことで、心が楽になってゆく、ということを知ったわけです。

さらに言うなら、怒りの原因を深く掘り下げることで、多くの怒りが、自分自身の未熟さから出てきている、という情けない事実に直面しました。

怒りを自覚すると、まずは自分自身の情けなさを(そうとは気づかずに)世間様に晒しているのだ、という思いが発生するようになりました。

もちろん、この「情けない自分」を慰撫することも大事なのですが、それは、なにも外に向けて行うことではありません。

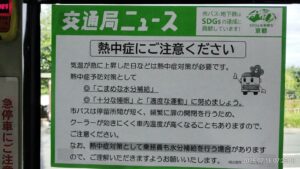

「怒りをはらう」ことの、現世的な効用はいくらでもあるのだろうと思いますが、仏教的な話をするならば、不瞋恚戒にふれないように、ということになります。

戒律にふれると、それはカルマが積み重なることになります。このカルマ、というやつは、まあ交通違反点数みたいなもので、あまり積み重なると、そのしっぺ返しが来る、ということになっています。早ければ現世で生きている間に返ってきますし、遅くとも来世ではその精算がなされる、ということですから、なるべく悪いカルマを積み重ねないように過ごしたい…と言っても、それを怖れて避けるわけではなくて、穏やかに、中道を進めば、さほど心配するようなカルマの蓄積にはならないのだろうと思います。