「自他の境界」と「課題の分離」ふたたび

以前から「課題の分離」ということについて、ブログを書いています。これはアドラー心理学の重要なポイントです。

先日も「課題の分離」について、課題を分離することは、単にその人を見捨てるような話ではなくて、むしろその課題を抱えている人を尊重する姿勢なのだ、ということを書きました。その人が課題を解決できる、と信頼して待つ姿勢をとったり、あるいは本人の自由意志を尊重するという話になります。

こうやって、アドラー心理学の文脈で、ずいぶんと「課題の分離」の話を考えていたのですが、ある時、全然違う分野の本を読んでいたら、まさにこれこそ「課題の分離」のテーマだなあ!ということが書いてあったので、本当にびっくりして、ご紹介したくなりました。

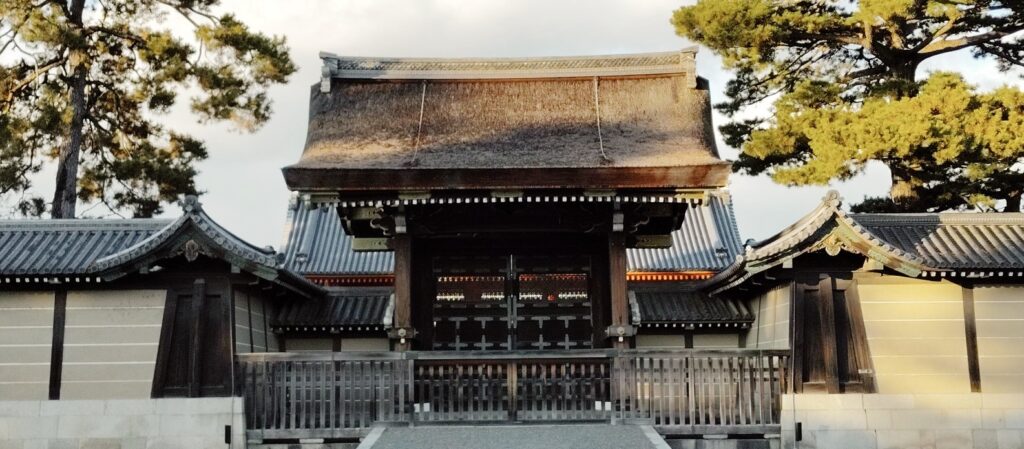

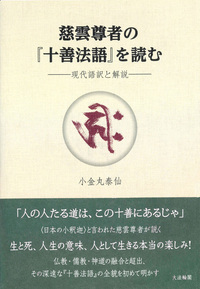

小金丸泰仙著『慈雲尊者の『十善法語』を読む』大法輪閣 です。慈雲尊者という方は大阪の中之島あたりでお生まれになられたそうで、江戸時代の仏教のお坊さまなのですが、当時大阪の商家では「片手に算盤、片手に十善法語」と言われたくらい、有名になった文章のようです。

十善法語というのは、仏教の教えにある「十善戒」というのをひとつひとつ、丁寧に解説された文章になります。「十善戒」は不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不綺語・不悪口・不両舌・不貪欲・不瞋恚・不邪見という、仏教の中の戒律で、これは慈雲尊者によると「出家したものも、在家のものも共通して守るべき戒律である」のだそうです。なので、出家者に対する「不飲酒」というのが入っていません。なるほど。在家ならお酒も良いんですね(ちゃんと「節度を持って飲むこと」って書いてありました)。

この不偸盗戒の説明(解説)の中に、こういう文章がでてきます。少し長くなりますが、おつきあいくださいませ。

人の分限・分斉というのは、その人に何らかの与えられた仕事や課せられた役割があるというようなことだけを意味しているのではありません。むしろ存在そのものが分であり、天地と共にこの命が在る、ということがすでに分なのです。それで、人としての在り方を全うすれば、自然に自分の分を全うすることになる、それがここに説かれる十善の道です。それがまた天命です。

「我が分限の外(ほか)なる物をとり用いるを偸盗というなり」(『人となる道』)

因果によって定まっている自己の分限への十分な得心がないので、他人の分限を侵害することに罪を感じることがありません。その結果、他の分限を犯してしまう、これが偸盗なのです。人それぞれが動かしがたい生活環境の中で、他の誰にも代わりようがない人生を送っているのは現実の通りです。この他人の分限に対して自分の欲で侵すことが偸盗の根本義なのです。尊者はその具体例として、次のようにやさしく示されています。

「親の病ある時、その子これに代わることもならず。子に痛みのある時、その親が分かち忍ぶこともならぬ。この処に不偸盗戒があらわるるじゃ」(【不偸盗戒の道理】)

つまり、家族であっても他者ですから、かれらの「課題」であるものを、援助したい、という「欲」でもって侵すことは「不偸盗戒」に抵触するのだということです。そして、この分限・分斉というものが、自他の境界とも言えるものでしょう。

課題を分離しないで、自分がそれを取り込むということが、他者の分限をおかし、人の課題を「偸盗」しているのだ、という指摘は、「課題をする本人を見守ってあげましょう」というような教えとか主張とはまた別の厳しさがあるように感じますが、同時に、一筋の清涼な風のようにも感じられます。

わたしも医者をしている関係上、微妙にひとさまの課題に勝手な手を出してしまいかねない状況がしばしばあります。上手に、課題の分離をし、不偸盗戒を守ってゆきたいところです。