こころとからだと、たましいと

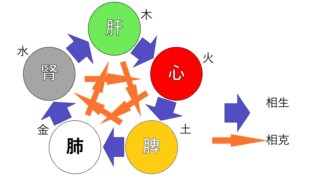

こころの問題は、からだの不調になって出現する。からだの不調は、こころのあり方にも影響を与える。

こころとからだは、お互いに強い関わりがある、という考え方を、わたしは若い頃から身につけて来ました。ボディートークの師匠である増田明氏の主張が、そのようであったから、というのは大きかったと思います。

当時、九州大学の心療内科には、池見酉次郎という方がいらっしゃいました、というか、心身相関の医学としての「心療内科」の基礎を築いたのが、この方だったのだそうです。

心身医学が、これから一躍してくる、という期待をもって、増田氏はこの心療内科という取り組みを紹介しておられました。

現在、多くの「心療内科」が、しきいの低い精神科、的な位置づけであったり、あるいは「丁寧な内科」であったりするところを見ると、やはり、心身相関をまるごとそのままで診る、ということはとても難しいことなのかもしれませんし、ひょっとすると、丁寧に心身の問題に向き合うことが、採算があわないから、なのかもしれません。

デカルトが心身二元論を主張したのは「とりあえず、別々に考えることから始めませんか」という提案だったのだ、という話を聞いたことがあります。つまり、同時に両方を把握する、という作業はとても大変で、議論が整理しきれない可能性があったわけです。

ひとまずは、こころは心、からだは身体と、分けて考えることで、それぞれ専門的な知見が増えた、というのが、近代が積み重ねた叡智なのだろうと思います。

欧米では、「心と身体」に加えて、信仰の問題があります。むしろ、信仰があるからこそ、思想や科学が安定している、という部分もあるのかもしれません。

日本の中世では、医療と学術を、お坊さんが担っていた、という時代が長くありました。江戸時代の医師が剃髪していたのは、お坊さんに擬態していた、ということもあったようです。

アドラー心理学を日本に持ち込んだ野田俊作氏も、アドラー心理学の「内側」だけでは、このアドラー心理学の根幹をなす「共同体感覚」というものは、説明できないし、養成していくことも難しい、として、チベット仏教との繋がりを作っておられました。

ひとは、必ずしも科学的な生き方だけをしているわけじゃ、ない、ということなのだろうと思います。

なので、必ずしも「科学的に正しい」話が、臨床の現場で「ただしい」とされるわけではないのだろうと、そのように考えます。

科学的ではない言葉であっても、こころが震える、とか、たましいが揺さぶられる、ということがあるのかも知れません。

わたしの臨床は、そのような言葉を日々、探しているのだと感じることがあります。