こころの体表現語(ボディートークのこと)

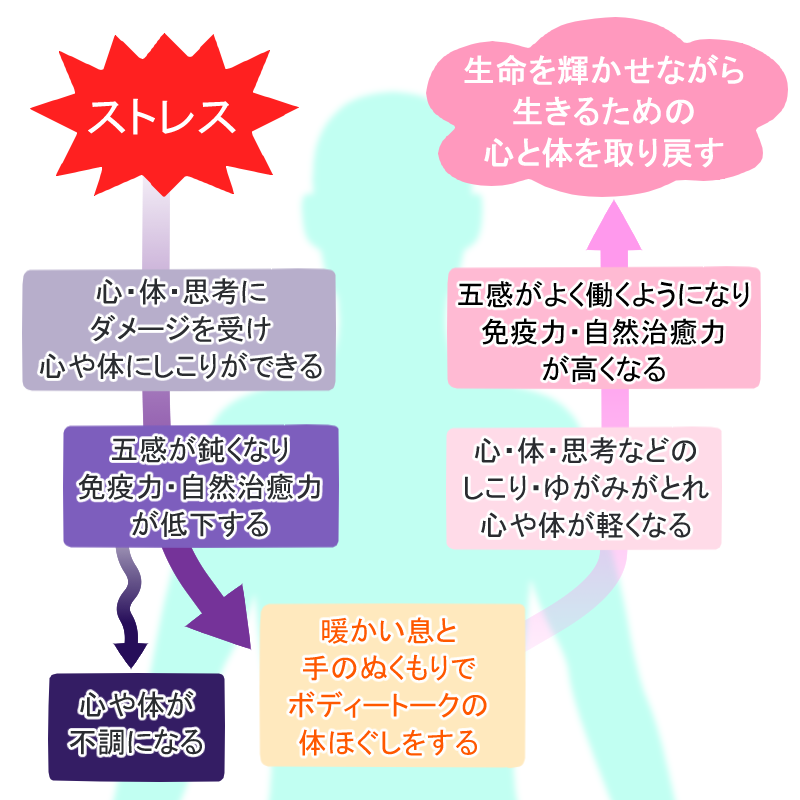

ボディートークの師匠である、増田明氏は、身体にあらわれる心の緊張を読み解きつつ、身体の緊張をほぐし、それらに「物語」を与えることで自身のこころとからだの状態への洞察を導く、という形で個人指導をしていました。

そういう「こころとからだの結びつき」のいくつかについては、すでに先人たちが見つけていて、それを表現した慣用句があったりします。

たとえば「借金で首がまわらない」という慣用句がありますが、増田氏は、実際に借金をしていたときに、首がまわらなくなった、という経験と、その解釈を著書の中に残しています。

「はらのむしがおさまらない」とか「綱渡りの人生」なども、身体にあらわれる緊張として読み取ることができるものです。こういった表現を「こころの体表現語」と称していました。

ボディートーク指導者の認定試験では、今まで説明がされていない慣用句を挙げて、どうしてそのような表現になるのか、なぜ、緊張がその場所に引き起こされるのか、について述べる、ということもありました。

首を支える筋肉の緊張も「我慢」とか「頑固」とか「反対」とかそれぞれによって、ちょっとずつ緊張する場所が異なります。

背中にあらわれる緊張には「責任感」(胸椎の1番、2番あたり)「失恋の緊張」(胸椎3番あたり)「言いたいことを言えない緊張」(胸椎4番あたり)「家族や周辺への気遣い」(胸椎5番から7番あたり)「イライラ(怒り)」(胸椎8番あたり)「くよくよ(後悔)」(胸椎9番あたり)「叱咤激励」(胸椎10番以降のあたり)などがあらわれる、と、頸椎・胸椎などの数え方とともに習いました。

また尾骨あたりには「しっぽ」があり、尻尾を巻いてみたり、あるいは逆立ててみたり、という緊張が出てくることもあるとして教えて貰ったのを覚えています。

ボディートークのプログラムでは、ひとの背中に触れて、その緊張をほどいてゆくものもけっこうありました。背中たたきや、身体ほぐし、というのもレッスンの中で学んだ技法です。

なぜそこの緊張をそのような名前で呼ぶのか?は、増田氏の直観が大きかったのだろうと思います。氏は、その緊張を自分の身体に乗せたときに、どのような感情が浮かび上がってくるか、ということをこまめに(自分の身体で)検証していたようです。

プログラムの中の、いろいろな動きについて、名称が物議を醸したこともありました。

記憶に新しいのは「肩甲骨はがし」でしょうか。これはボディートークの話ではありませんが、別の団体だったか、治療院だったか、が「肩甲骨はがし」という名称で喧伝した時に、整形外科の関係者が「肩甲骨ははがれない」というような反論をなさっていたのを目にしました。

もうひとつ。それより前には、企業研修の話が途中まで進んでいたのに、キャンセルになった、ということもあったようです。

その誘因になった名称が「がんこほぐし」。

某企業での研修の案件だったようですが、内容の確認・チェックのために提出した中にあったこの言葉に、先方の担当者さんが難色を示されたのだそうです。「ウチは、頑固が信条なので、そんなものをほぐしてもらったら困ります」というような話だったと聞きました。

最近、別の話題で出てきた言葉が、これも整形外科領域で大騒ぎになりましたが、「骨膜はがし」というものがあります。ボディートークにはその名前はありませんが。

実際に骨膜を剥がす、となると、それは一種の骨折です。とても痛いですし、放置するわけにはいきません。

が、しかし、骨のキワにある緊張した筋肉の緊張を緩めて、骨のキワの筋肉が存在感を減らしていく、というような働きかけに対して、「あたかも骨膜を剥がすかのように」との名称は、うまいこと名前つけたものだなあ…と感心したものでした。訴求力があったのだろうと思いますし、そのぶん、有名になって、整形外科関連の方が反論せざるを得なくなったのでしょう。

言葉が持つイメージの喚起力というのは、やはり大きなものがあるなあ、と思います。