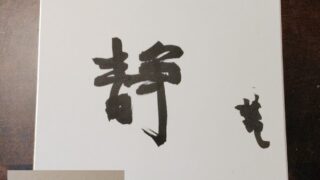

われらをこころみにひきたまわざれ

今日はちょっと、宗教くさい話をいたします。

キリスト教のお祈りの中に、主の祈り、と呼ばれる祈祷文があります。

天にましますわれらの父よ

願わくは御名の尊まれんことを

御国の来たらんことを

御旨の天に行わるる如く

地にも行われんことを

われらの日用の過程を

今日われらに与え給え

われらが人に赦すごとく

われらの罪を赦し給え

われらを試みにひき給わざれ

われらを悪より救い給え

マタイによる福音書に載っている、キリスト本人が弟子に伝えたとされる祈祷文です。

じつは、この祈祷文は、2000年に口語訳に切り替わったのだそうです。なので、今は口語体の祈祷文になっていて、ミサの中でこの文語体のお祈りを聞くことはないはずです。

わたしは、昔、カトリックの幼稚園に通っていました。伯母が過去に修道院に入っていたこともあり、宗教色の強い蔵書を眺めて育ってきていたのだと思います。

自宅には、仏教系の絵本や漫画と並んで、カトリック系の絵本や児童文学が置いてありました。当時はそれと知らずに読んでいたのですが。

この祈祷文について、ハッキリと意識したのは、確か高校生の時だったと思います。倫理の授業で、教科担任が「キリスト教の神は、わたしたちを試す」のだ、とそのように指摘したのでした。だから「試みにひき給わざれ」と、試練をお与えになりませんように、と祈るのだ、と聞きました。

どのような試練が聖書に載っているか、というと、たとえば、旧約聖書の『ヨブ記』にある、ヨブの物語は苛烈です。

全く正しい男であったヨブに、神は厳しい病をお与えになりました。

これは、天上界で、神に悪魔が囁いたからだ、という話になっています。挑発にうっかり(?)のってしまわれた神様が描かれています。

キリスト教の神さまは、挑発にものるし、ずいぶんと怒りやすい神さまでもあります。

仏教の教えの中で、たとえば真言密教では、様々な神様が、仏教の曼荼羅の中に組み込まれています。その多くは仏教の発祥地であるインド由来の、ヒンズー教の神さまですが、日本でも、八幡さまだったりとか、金比羅さまだとか、あるいは「権現さま」という形で、いくつかの神さまが菩薩などの位置になされています。本地垂迹説(ほんちすいじゃくせつ)と呼ばれる理論を展開されていて、「本来は仏様なのだけれど、神様の形で顕現されているのだ」という理屈になっています。まあ、それではなんともおさまりが悪い、と思われた方々が「神仏分離令」などを発令された…のかも、しれません。

日本人の「無宗教」というか、雑多な宗教観は、キリスト教文化圏のように、唯一の神をいただく立場から見ると、とても奇妙なのかもしれませんが、雑多な神さまをまるごと引き受けて、自分の世界に飲み込むあたり、ヒンズー教とか、仏教とかの心理状況としてあるのかもしれません。

…と、大きな主語で話をしていますが、そういえば、カトリックでは、地元のお祭りを取り込んだり、現地の宗教者をカトリックの聖人に取り込んだりしているらしいですから、それなりに大きな宗教になってゆく時に、他の宗教の行事や神様を、自分の教義の中に取り込む、ということは、じつはそれほど珍しくないことなのかもしれません。

ところで、仏教では、悟りに到達した人をブッダと呼びます。これが如来であり、仏様です。

菩薩、というのは、仏様になる一歩手前の存在なのだ、言われています。

阿弥陀如来は、阿弥陀菩薩と呼ばれることもありますが、これは、阿弥陀菩薩さまの請願が、「全ての衆生を済度する」ことであって、これを実現したところで如来になられる…つまり現世にまだ迷っている衆生がいる間は、菩薩から昇格しない、という話になっています。

仏教の時間軸はどこかで真っ直ぐじゃなくて、ぐるぐる回っていたりしますから、どこか別の次元の別の世界で、阿弥陀さまは、ご自身の請願を実現なさったのだ、ということになっていて、つまり衆生済度を達成されているのだそうです。

ややこしい理論ですが、衆生済度が達成されているわけですから、わたしたちは皆、その阿弥陀菩薩さまに救われる予定が決まっている、というのが、阿弥陀経の中に書かれているようです。

ええと、少し脱線しました。ちょっと話を戻します。

キリスト教の神さまは、信者である人々を試してみたり、あるいは怒りをぶつけてみたりします。

仏教では、怒りを抱えるものは、修行段階としてはまだまだ未熟な存在である、としています。神通力が使えるか使えないか、などということは、それから考えれば些細な差でしかない、というのです。弘法大師は、『十住心論』という著作の中で、仏に至る道のりを十段階に分類していますが、この十住心論の分類では、普通の人は二段階目にいる、とされています。そして、神様は三段階目である、という表現があります。あとの七段階は、すべてブッダに至る道のりである、みたいな表現がされていました。

その違いは「怒り」を抱えているか否か、というところにありそうです。そういう思想の中では、神様といえど、まだまだ修行が足りない…?のだということのようです。神様を至上とする思想から見たら、ずいぶんとむちゃくちゃな理屈だと言われそうですが…。

さて。主の祈りに戻りますと、「われらが人に赦す如く、われらの罪を赦し給え」と書いてあります。ここもずいぶんと趣きが深いなあ、と思います。

わたしたちは、そんなに寛容に、あるいは優しく、人を赦すことができているのでしょうか?

口語訳の主の祈りでは、

わたしたちの罪をおゆるしください。

わたしたちも人をゆるします

となっていて、口語訳の文章はだいぶ意味が違う感じがするなあ、と思います。

時々「われに艱難辛苦を与え給え!」と祈る方もいらっしゃるようですが、凡人として、わたしはひたすら、試みにひき給わざれ、と祈りたいところです。誰に対してお祈りするのか、は、まあ、措いておくことにいたしますが。