デジタルとアナログ

昔、ピアノを弾いていた方が、ある時、電子ピアノを購入される、ということがありました。

エレクトーンをなさっている方とか、そもそも最初から電子キーボードでの演奏をされている方とは違って、アップライト、あるいはグランドピアノの「代わり」としてそれを求める時には、鍵盤のタッチにこだわりがいろいろと出てくるのだそうです。

いろいろと「これは微妙にここが違う」「あれもちょっと違う」という話をなさっていました。

アナログ、というものは、いろいろと微妙な変化を、その表現の中に加えることができる、というのが、ある種、利点と言えるのかもしれません。

トンパ文字という、絵文字に近い文字があるのだそうですが、「嬉しい」という表現をするときに、「ちょっと嬉しい」のと「飛び上がるほどに嬉しい」というのを、同じ文字で書き分けることをするのだとか。

そういえば、手話の方が色の表現をするときに「すっごくビビッドな」という意味合いを、手話をしながら、表情で表現の追加をするのだ、という話を聞いたこともありました。

アナログならでは、の話だったように思います。

昔、医療の記録は「カルテ」というものがありました。これは手書きだったのですが、その昔、とある先生は、主張したいことになると、どんどんと字が大きくなっていらっしゃった、と聞きました。

手書きの時代、手の速度が思考に追いつかないので、医者は悪筆が多い、と言われていました。

やりとりを手書きでやって、手元には複写で残す、なんていうこともやっていました。お返事を頂いても、達筆だったり、英語やドイツ語の単語が混ざっていたり。何が書いてあるのか読めなかったりします。

これを、先輩が読み解くことが出来ると、それだけで尊敬!でした。

そんな中で、循環器内科の教授(当時)は、本当に端正な字のお返事を書いてくださっていました。しばらく憧れて、(字を)マネしようと思っていたくらいです。

わたしが病院で研修医をはじめてからまもなく、勤務先に電子カルテが導入されました。ちょうど紙カルテから電子カルテの移行期だったというわけなのですが、漢字の変換ミスはあっても、文字が読めないことが激減したのは、とても大きな変化だったと思います。

同時に「味のある手書き文字」が無くなりましたし、「主張を大きな文字で書く」ことも減りました(電子カルテによっては、文字サイズが変更できたりしますので、大きな文字を用いることは可能だったりします)。

こうしたデジタル情報にするためには、文字のブレとか、手書きのクセ、といった情報は「捨象する」ということになります。

読めない文字が連なっているよりは断然、情報伝達には良いことです。

子供たちの生活にも、情報機器が進入して、ずいぶんと経ちました。わたしたちが子供の頃には、ゲームウォッチとか、家庭用ゲーム機というものが出てきたタイミングでしたから、「ボタンを押すことばっかり上手になって」と揶揄されたものでした。

もっと昔は自分で鉱石ラジオを組み立てる、というのが自慢される工業的な遊びだったようですが。

そのうち、パソコンを自作する、という話が出てきました。鉱石ラジオの当時は配線を、ハンダ付けしてたりしたわけですが、自作するパソコン、という話が出てきた時には、配線とプラグが準備されているものを、組み立てる、という作業になっていました。

すでにわたしもハンダ付けなどの作業を上手に出来る気がしませんが、こういう形で、ぶきっちょさんでも「自分で作る」ことができるように、世の中便利になってきたわけです。

アナログの時代は、自分が作ったものは、自分の手の痕が残ったものでした。わたしも幼い頃から「仕事ははやいけれど…もう少し丁寧に作ったら(優しい言い方)」と言われ続けた方の、雑な仕事をやらかしてきた者ですので、手の痕が残ることを「良い」とひたすら賛美できるわけでもありません。

が、多少なり、自分の手を使って、思ったように形を作ってゆく、ということをやった経験というのは、大きいように感じることがあります。

デジタルが、それらを捨象してきた、という言い方で、批判することは、わりと容易い。

でも、きっと、そうじゃないんですよねえ。

日常の中で、デジタルの情報をどう「解凍」してゆくのか…?というのが問われているように思います。そして、きっちりと細かく「解凍」するためには、アナログの経験が大きく影響してくる、というか。

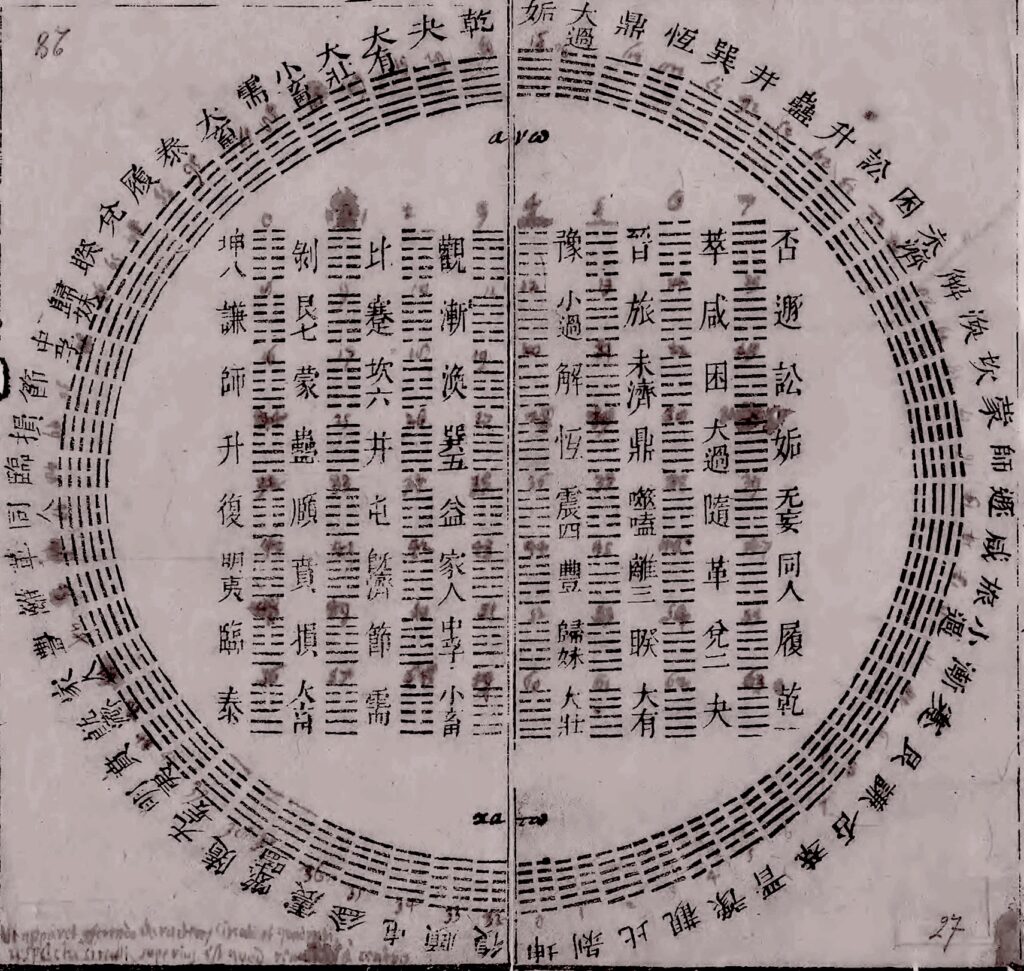

たとえば、易経、というのは、世の中を「陰」と「陽」の二種類にわけて、その組み合わせで世界の全てを解釈する、という、デジタルのはしりです。

ですが、そのデジタルが、全てを捨象した象徴としての「卦」を読むときには、情緒たっぷりの文章が続くわけです。あるいは、それをさらに、情緒を込めて解釈する余地があるわけです。

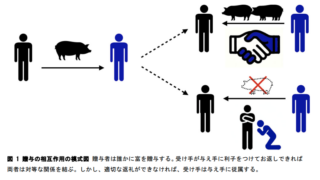

臨床の現場というのは、情報をどう取り扱うか、という課題の前に、目の前に居る方の身体や心の状態を、どう、情報としてゆくか、というステップがあります。

この部分が、いわば、アナログからデジタルに変換していく場面…とも言えるのかもしれません。

そして、情報を取り扱った結果として、どう、相手にそれを戻してゆくのか?というところで、再び、デジタルからアナログへの変換、が発生すると言えます。

この「接点」あるいは「界面」というところのきめ細やかさを実現しようとするなら、デジタルの世界に留まっているだけでは、手が届かないわけです。

デジタルはデジタルの良さがありますし、微細な情報を捨象する、ということにより、「ノイズ」を取り除くことが可能になったりします。

一方で、「ノイズ」そのものの中に意味を見出したりすることも、アナログの世界ではありうる、ということです。

それぞれの良さと、特徴をしっかりつかみつつ、両方を上手に取り回せるようにしてゆきたいものです。