ハラノムシ

クリニックの待合に、先日、小さな本棚を置きました。雑多な本をそこに置いております。診療をお待ちの間など、院内でお楽しみいただけたら、と思っております。

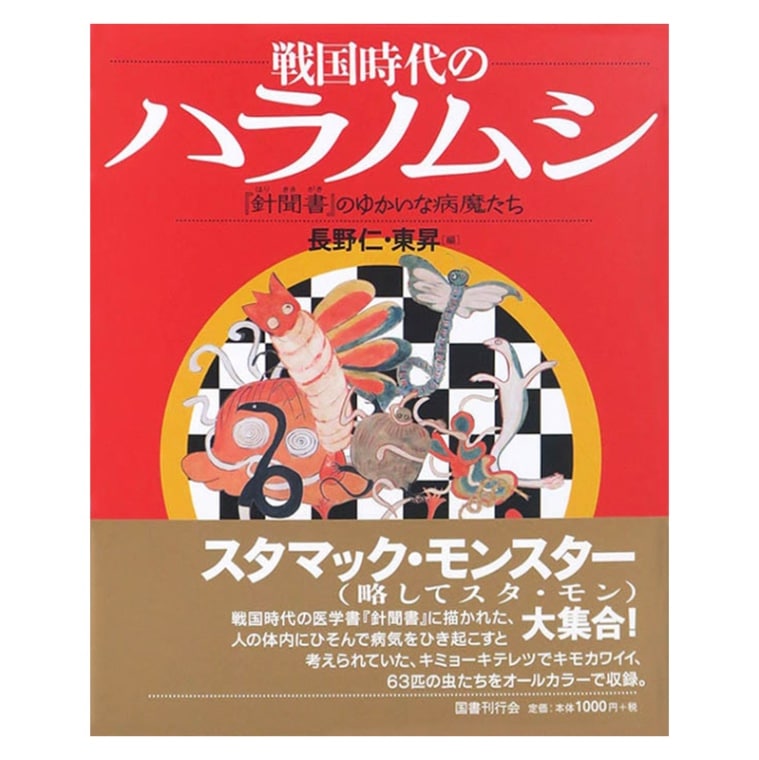

いくつか、とても特徴的な本を置いているのですが、そのうちのひとつが『戦国時代のハラノムシ』です。

https://kyuhaku-museum.shop/view/item/000000000078

キモカワイイ、という表現が世の中にはあるらしいのですが、まさにその「キモカワイイ」がページをめくっても、めくっても並んでいます。

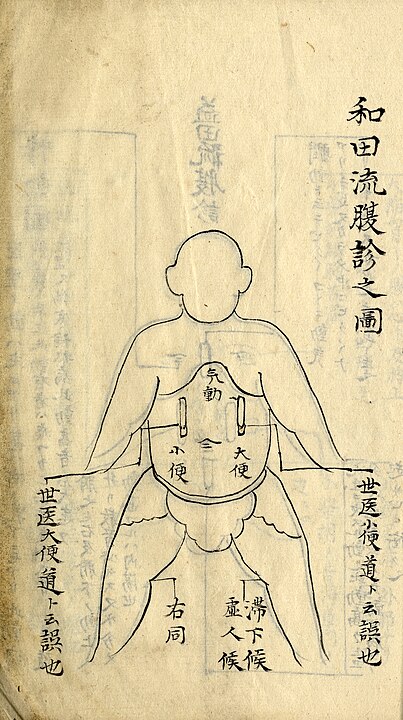

表紙に勢揃いした「ムシ」の他にもいろいろ居るわけですが、なんと、江戸よりも以前の鍼灸の本である、「針聞書」と呼ばれる書籍の挿絵なのだそうです。

このキモカワイイ虫が、ヒトの身体に巣くっているので、ヒトに病気がでるのだ、という理屈です。

一体当時の方々が、どのような機縁でそれを見たのか、どうしてカラーで描き残そうと思ったのか、はわかりません。また、江戸時代などにもたくさんの医学書が出版されているわけですが、それらの中には、この本からの引用、というのもあまり無かったようです。

あまりにもキモカワイイが過ぎるために、最近、このもと本を所蔵している九州国立博物館のミュージアムショップでは、これらのハラノムシのぬいぐるみやフィギュアなども製作して、販売しているのだそうです。お好きな方はどうぞ。

ヒトのハラ、というのは、以前も書きましたが、ずいぶんと大事な場所です。

ここを整えることが、いちばん最初に大事、というのが「補中益気湯」を書き残した李東垣という医師の思想でもありました(補土派と呼ばれます)。

もちろん、ハラ=胃腸の状態が安定していないと、食物を消化吸収できませんから、大事な場所です。そして、ちょっと遠回りに見えますが、このハラ=胃腸を整えることで、様々な不調が解消することもある、というのが漢方的な診療に共通する認識です。

寸白(すぱく)などという虫は、寄生虫の一種に見えなくもありませんから、具体的な寄生虫の一部は、実際に見えたムシだったのだろうと思います。が、そうじゃないムシをどう認識して、それらにどう対処していたのか…。

きっと、現代とは違った世界観があったのでしょう。

アドラー心理学では、ライフスタイル分析、という手法をとることがあります。

自己像、他者像、そして世界観、という3つの点について、クライアントのそれを把握し、その認識…と現実の乖離ないし衝突・摩擦が引き起こしている困りごとを、どのように整理してゆくか、を考えるわけですが、「身体の中にムシがいて、それが悪さすることで病になっている」という世界観も、わりと有効な思想なのかもしれません。

現代では、もっと小さい…と思いましたが、このハラノムシがどのくらいの大きさだったのか、は書いてなかったですねえ…。

ひょっとすると、タイムスリップした現代人が、「身体の中にいる病原体が…」みたいな説明をしたものが、こういう絵になった、ということもあるのかも知れません。

虫の居所が悪い、という表現があります。

どのくらいの大きさの、どんなムシだったのか、は分かりませんが、なるほどこういう考え方も「あり」なのか…という、思考実験としては大変有意義な画像だと思いますので、よろしければご覧くださいませ。