ハロウィーンが近づいてきました

街中に、オレンジ色のカボチャとか、骸骨とか、コウモリとかの飾り物を見かけるようになりました。

ハロウィーンが今月末に近づいてきているんだなあ、と思います。

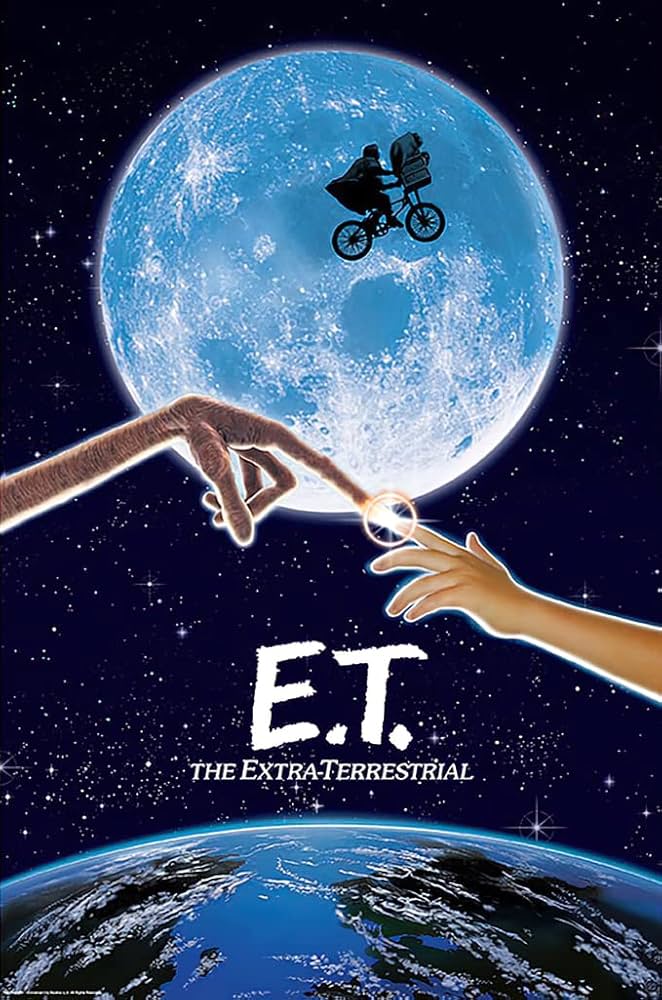

わたしが小さい頃、ハロウィーンというのは、外国のイベントでした。映画『E.T.』で少年が仮装をする、というのがそのワンシーンでしたが、本当に別世界の話だったものです。

ポスターにもなっている、自転車が空を飛んでいるシーン、あれが、ハロウィーンの仮装をしたときの絵でした。

米国で、ハロウィーンの仮装して、近所を訪問しかけた日本人が射殺された…というニュースがあり、「フリーズ!」という表現が有名になったのは、1992年のことだったようです。もうずいぶんと前の話になりました。

あの時も、まだ、国内ではハロウィーンというのは、定着していませんでした。

いつ頃から、日本でもハロウィーンを大騒ぎするようになったのでしょうか…?

ここ10年くらいで、わりと有名になってきたような気がします。

もともと、欧米でこの日に仮装するというのは、死者が戻ってくるから、ということのようです。つまり、日本で言うところの「お盆」に該当する行事なのかもしれません。

日本のお盆は、死者をしみじみと迎えて、穏やかに送り出すわけですが、欧米の死者は、けっこう悪さをするのだとか。

で、その悪さを避けるために、自分も死者のひとりである…という形をとるために仮装するのだ、ということのようです。

まあ、キリスト教では、死者は最後の審判まで眠っていることになっていますから、いろいろと理屈があいません。そういう意味では土着の風習と関連した、世俗行事でしかない、みたいです。

まあ、秋の収穫を終えて、何かの秋祭り的な意味合いが強かったのかもしれません。

先日学会に参加した会場の、ロビーにはハロウィーン向けのディスプレイがなされていました。

ずいぶんと力が入っているんだなあ…と感心したものでした。

なにか、普段の自分じゃない仮面をかぶる、というのは、日常を離れた解放感が伴うのかもしれません。

上手な形で楽しんでいただきたいものです。