医療にできること

急に変なことを言い始めます(まあいつものことです…)が、医療にできること、って、本当に限られています。

ちょうどSNSでも少し前に話題になりましたが、医療の不確実性をどう考えるか?という話の議論は常にでてきます。

思ったように良い結果が得られなかった、という方が提訴されることも、最近では増えてきているのかもしれません。

心臓手術前の患者へ「説明義務果たさず」九州大病院に賠償命じる判決

松本江里加2025年9月9日 17時45分

九州大学病院(福岡市東区)で心臓手術を受けた後に寝たきり状態になった男性(当時74、提訴後に死亡)とその娘2人が、術式が適切でなかったなどとして約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、福岡地裁であった。

加藤聡裁判長は「医師に(術式の)説明義務違反があった」と原告の主張を一部認め、運営する九州大に約160万円の支払いを命じた。

本文にもありますが、「一方、どちらの術式を選択すべきかについて明確な基準はなく、手術自体は問題なかったと判断した。」との一文があります。

それでも裁判になると、賠償金の支払いが発生する、ということになってきたのか…というあたりがちょっと面倒くさい時代になってきているのかもしれません。

医療の実践の精度が上がってきた結果、青天井で期待が高まっている…ような気がしています。

以前、埋め込み式の除細動器と、ペースメーカーの組み合わせを導入される話になった方が「これを入れたら、死ねないのではないか」と心配されていたことを思い出しました。

もちろん、そんなことは無いのですけれど…。医療で出来ること、ってやっぱり限界があります。ただ、いっけん「なんでもできる」ように見えるし、たぶん、今までの医療はそのように宣伝してきた、ということなのかもしれません。

それはさておき。

わたしが、小学生だか中学生だか、くらいの時に、一度、足を骨折したことがあります。

まあ、骨折した…と、あとで判明したのは、受傷のエピソードから数日経ってから。

どうしても痛みが続くから、ということで、レントゲンを撮影してもらったら、ヒビが入っていた…という程度の話でしたので、別に手術で固定したわけでも、整復してもらったわけでもなく、湿布をもらったくらいだったのかもしれません。

身体を動かす系のゲームをやっている最中に、足を踏まれた、という、日常生活の中ではあまり起こらない動作での骨折でしたから、荷重がそこに強くかかって困る、というようなこともなかったのだろうと思います。

折れていた、と言われた途端に痛みがちょっと強くなったような、大事にしておかなければならないような、そんな気分になって、歩き方が変になりました。

「今まで平気にしていたのに、折れたアピールしている」なんて言われたりしましたっけ。

「折れてるんだぞ!」というアピールもしていたんだろうと思います。ええ。まだまだオコサマでした。わたしも。

その時に、どこかで達観していた記憶があります。だれに何を言われた、でもなかったように思うのですが。

「病院に行って、手術すれば、骨と骨を近くによせて、動かないようにすることはできるけれど、実際に骨が繋がるには、自分自身の身体の中で働きが起こるしかない」

…というようなことを、当時はまだきっちり言葉にできていなかったかも知れませんが、考えたことを覚えています。

そういう意味では、医学と医療がどれだけ進歩しても、生命を喪失した身体に対して働きかけることは、できないわけです。

「診察室」という名称にも、とても深い意味合いがあるよなあ…と思ったことがあります。

医師が行うのはあくまで「診察」であって、治療ではないわけです。

最近は「外来化学療法室」などというものができて、外来で抗癌剤の点滴を受ける、通院化学療法などという治療スタイルが当たり前になりましたが、それまでは、まあ、入院して手術を受ける、抗癌剤の点滴を受ける、というのが一般的な治療でした。

あるいは、外来であれば投薬治療ですから、薬を薬局で受け取って、それを自宅で内服する、という形になります。

病院にはもうひとつ「処置室」というのがあります。

これも「処置」であって、治療ではないわけです。

創傷処置、と呼びますが、まあ、たとえばガーゼを貼っているのを取り替える、とか、消毒するとか(傷を消毒しない方がよい、という話もありますので、時代はいろいろ変わりましたが)そういう行為は「処置」に該当します。

じゃあ、良くなっていくのは…?っていうと…。

良くなっていくには、自分自身の力を発揮せねばならないわけです。

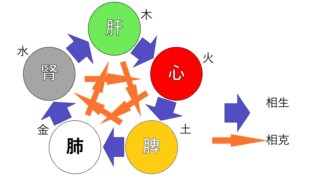

一部界隈では「自然良能」とか「自然治癒力」、あるいは「ホメオスタシス」なんていう呼び方をされているわけですが、ヒトに限らず、生き物は全て、自分自身の身体に発生した不調に対して、その不調を解消するシステムを持っているわけです。

不調が解消されなければ、「そのまま不調とともに共生する」か、「個体としての生命を停止する」のどちらかになります。昔の軍医さんは「死なない病気はみな治る」と豪語されたそうですが…。

それでも、全身麻酔で手術が出来るようになったり、あるいは抗菌薬の導入で、感染症がまがりなりにも制御できるようになったりしたことで、医療の「出来る」感は大きくなったのだろうと思います。今まで、手をこまねいているしかなかった病気に、できることが増えた、というのは、とても喜ばしいことです。

…と、出来ることが増えたあたりを大喜びしているあたりはまだかわいらしいものですが、つい前のめりになってしまったのかも知れません。

昨日も書きましたが、出来ることが増えた一番の理由は「科学技術と文明の進歩」です。

とはいえ、どうしてもその担い手としては自分の力が大きくなったような勘違いにも、なってくるのでしょう。

くれぐれも、勘違いを続けるのではなくて、謙虚にありたいものです。