取り越し苦労も悪くない

クリニックで診療をしていると、頭が疲れ果てて、もうどうにも動かない、なんていう方もいらっしゃいます。「ずいぶん頭をお使いになっておられますねえ」とお声かけすると、「取り越し苦労だとは言われるし、自分でもそういう面があるとは思うのですが、どうしても考えてしまって…」とおっしゃる方もありました。

取り越し苦労、っておっしゃいますが、どんな取り扱いになっているのでしょうか?ってことで、辞書で調べてみました。

とりこし‐くろう‥クラウ【取越苦労】

〘 名詞 〙 ( 「とりこしぐろう」とも ) 将来のことをあれこれ考え、むだな心配をすること。取越思案。杞憂(きゆう)。

[初出の実例]「愛想をつかされまいと、取越苦労(トリコシクラウ)をする心から」(出典:人情本・梅之春(1838‐39)四)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について

うーん。「むだな心配」ってところが、難しいですよねえ。結果として無駄であったことが分かる、ということはしばしばあるのでしょうけれど。

「アリとキリギリス」の寓話のことを思い出します。

なんとなく、アリは「取り越し苦労」しがちな性質の方で、キリギリスはもっと楽観的な生き方をされているのかな、なんて思います。

どちらが良いとか、悪いとか、そういう話ではなくて、きっと人類の生存のためには、こうした心配性の性質を持つ個体と、それから、楽観的な見通しを主張する個体と、それぞれが必要だったのだろう、と思うのです。

「だいじょうぶ、いけるいける!」っていう、楽観主義だけでは、干ばつや風水害、地震や飢饉に対処できなかったに違いありません。

「なにかあったらどうするんだ!」っていう心配を、しっかりして、そのために備える方がいらっしゃるからこそ、無事に生き延びてきた先人も多いのだろうと思います。

ヒト個体の多様性を維持することで、人間社会が継続するようにしてあるわけですから、その「取り越し苦労」も、必要な性質なのです。とはいえ、個人としては、どうしても疲弊してしまいがち、なのが、悩ましいところではあります。

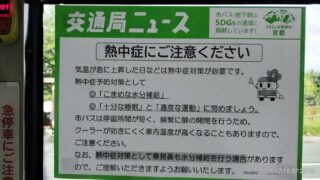

そういえば、白衣高血圧、なんていう病態?体質?の方がおられます。あれも、緊張する、というのは人類の歴史においては、緊急事態が迫っていることですから、即座に対応できるような準備ができる身体、と言えます。緊急事態に対して、血圧をしっかり高くすることで、全身に血液を循環させるわけです。これが、いつまでも血圧が上がらないと、なんとなく動く気が出なくて…って言ってる間にマンモスに潰されたり、あるいは津波にさらわれてしまったりするに違いありません。そういう状況にいち早く対応できる、という意味では生存に適した体質と言えるでしょう。令和の現在では、なかなかそういう緊急事態がありませんから、出番の無い能力になってしまった感が強いですけれど。

なので、取り越し苦労と言われる皆さんは、是非「人類の生存に必須だったのだよ」と胸を張っていただきたいと思います。

心配したこととか、嫌な思いをしたことを記憶しておく、というのも、人類が生存する上ではとても大事な能力でした。そうした「嫌な思い」を避けられるように、とシミュレーションする、というのも脳に備わった機能の1つなのだそうです。

いずれも、個人が抱えるとしては、ちょっと重たいのかもしれませんが…。

あとは、それを抱え続けると大変なので、どうか、上手に忘れてしまっていただきたいところなんですが…それが難しいんですよねえ。

そういう、頭の重たい方には、メモなんかに書き出すことをお薦めしています。メモに書き出していただくと、頭は軽くなりますので、どうぞ一度お試しくださいませ。

(眠れない方の「明日の自分への申し送り書を書く」というのと、似たような話です)

どうぞご自分の気質と上手にお付き合いできますように、と祈ってやみません。