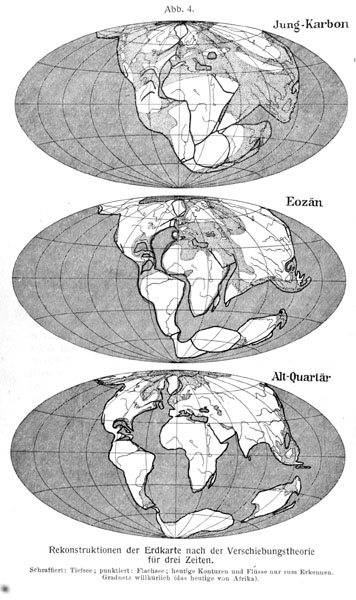

大陸移動説

ウェゲナー、というひとの名前を見たのも、あれは、国語の教科書だったように記憶しています。

先日「原子力のはなし」を書いたときに、紹介した星新一の作品「おみやげ」との出会いも、国語の教科書でした。

原ひろこ氏のヘヤーインデアンの話題に出会ったのも、国語の教科書だったように記憶しています。ヘヤーインデアンの話は、また別の機会にでも書いてみることにしますけれど、子どもの教育について「教え込まない」という方針を貫いている、というような話でした。ストーブが部屋の真ん中にあって、子どもが興味を持ったときに、遠ざけないどころか、わざと触らせてみる、というのが印象的でした。もちろん「大きなダメージにならないように、見守っている」というのが前提でしょうが、大人が事前に遠ざけないと、子どもたちは、自分たちで体験して、ひとつひとつ、覚えていくのだ…というあたり、教育に関して、日本のそれを批判するような論調にも読み取れる文章でした。

今から考えると、国語の教科書の主張、けっこう強いですよねえ…まあ、そんな批判的な文章を教科書に載せておきながらも、現実の学校教育はきわめて管理的だった、というのも、一周まわって面白い、と言えるのかも知れません。

当時は荒唐無稽と言われていた、南米大陸と、アフリカ大陸がかつては地続きだった、という説が、その後いろいろな研究の中で実証されてきた、という話は、文章を読みながら、とてもワクワクしたように記憶しています。

大陸がそもそも移動するのか?信じられない、的な話は山盛りあったのだろうと思います。

…が、今は大陸が動いている、ということは科学的な事実として認定されているように思われます。

そんな大陸移動説に近い話題として、ひとの身体の中で、骨が動くのかどうか、という話があります。

特に骨盤とか、あるいは頭蓋骨とか。

整形外科の方は「動かない」とおっしゃいます。根拠は「そんなに簡単に動いているなら、自分たちの診療で動きを把握しているだろうから」ということなのかもしれません。

ちなみに、分娩の時に骨盤が動いている、というのは、ずいぶん古い論文で、出産中の女性の骨盤をX線で繰り返し撮影した、というものがありました。その論文によると、ずいぶんと動いているのは事実であるようです。もちろん、出産などという経験は、人生の中でもそうそう頻繁にあるわけでもありませんから、例外的な出来事だ、と言えるのかも知れません。

頭蓋骨については、動く、動かない、という話について、とても難しい、と思っています。

わたしが頭の調整にかかるとき、頭蓋骨が動いているような「感じ」がありますし、実際に受けておられる方も、動いたような気がすることもあるのだろうと思います。が、それは「共同幻想」である可能性もあるわけです。

以前ご紹介しましたが、ひとの身体の輪郭はだいぶあやふやで、わりと簡単にその感覚を騙すことができるそうです。

ブッダの耳感覚

こうした錯覚を経由して、ひとの身体の調子が良くなる、とか軽くなる、ということだってあり得ると思います。なので、事実として動いているかどうか、ということを厳密に証明するという話よりは「からだ」という場における共同幻想の中にわたしたちは生きている、という話にしてしまうのが、物語としては落ち着くのかも知れません。

共同幻想によって成立している「からだ」と、客観的・科学的・あるいは物質的な「身体」とは、ある程度、情報のやりとりがあるのだろうと思いますから、どこからがどちらで、ということをなかなか線引きしづらいところもありそうです。

共同幻想であるとするなら、それは、客観性も科学性も入る場所ではありません。

そのような共同幻想を用いる時には、ヒポクラテス的に言うなら「害を及ぼすなかれ」という規律を守る必要があります。

プラセボ効果、というものをご存知でしょうか?ひとの身体は、良くなる、と思い込むと症状が改善する、というような変化が発生したりします。しばしば「偽薬」で起こりますので、科学的にかつ客観的に薬の効果を判定したい、と考えている方には、常に邪魔になります。なので、厳密に薬の効果を判定するためには、投薬するほうも、される方も、これが本当の薬なのか、偽薬なのか知らない状態での治療を行い、その後に蓋を開けて、事後的に確認する、という作業が必要になる、とされています(二重盲検法)。

共同幻想での治療とは、プラセボ効果みたいなものなのかもしれない、と思います。

じゃあ、プラセボ効果で改善しただけではいけないのか?というと、これも「時と場合による」としか言えません。

時と場合によって、プラセボ効果で良くなった、でもそれで良いこともしばしばあります。

大陸移動説からずいぶんと遠くまで来てしまいましたが、ひとのからだには、科学で認識していることよりももっと複雑で多様なことが起こっている、と言えるのだろうと思っています。