書店が減っていく

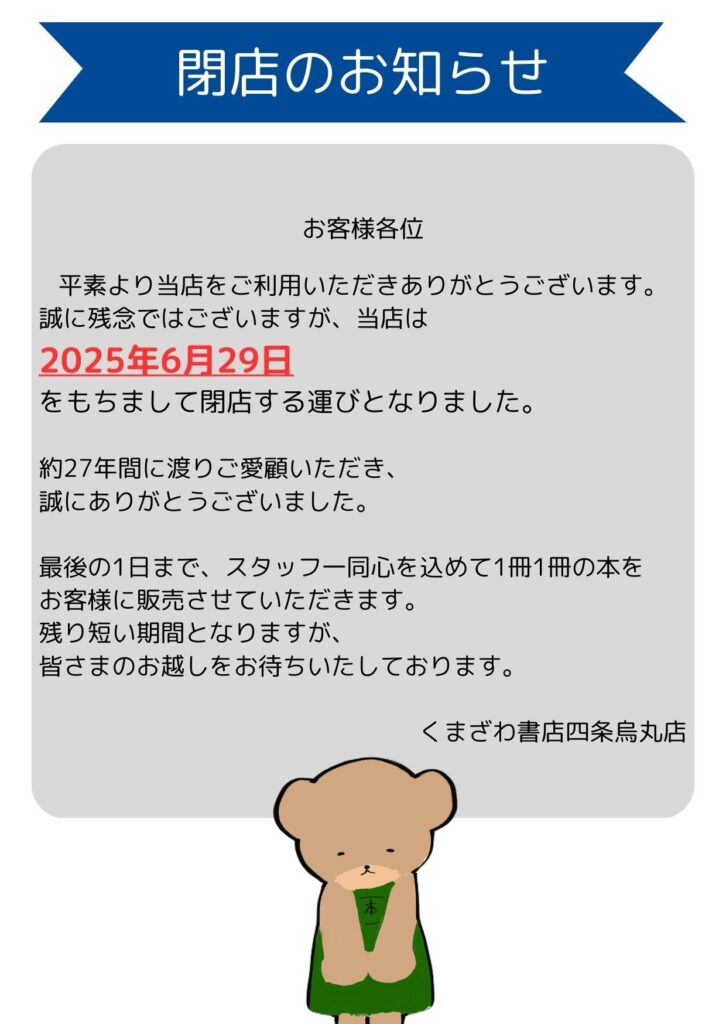

先日、ふとSNSを見ていたら、「四条烏丸の書店が閉店」という記事が流れてきました。

えええ?四条烏丸?近くに大垣書店の本店があるけれど?と思ったら、そちらではなくて、くまざわ書店、四条烏丸店のことなのだそうです。クリニックに置いてあるTarzanの漢方特集は、そういえば、こちらのお店で探し出して来たのでした。

わたしは、自分自身でも「本の虫」を自称している程、本が好きでしたので、書店めぐりも大好きでした。とはいえ、そういえば、最近は本を購入することも減っていたように思います。

気づけば、アバンティ(京都駅南)のブックセンターもいつの間にか閉店していましたし、河原町OPAのブックオフも、古着やフィギュア、ゲームなどを取り扱いはじめてから、本の売り場面積がどんどん小さくなってきている様子です。

四条通りにあった、ジュンク堂は、コロナ騒ぎの直前に閉店し、河原町の丸善ジュンク堂に移転合併してしまったようですし…(その後、かなりの間、新しい店舗が入っていませんでしたが、最近、眼鏡市場が移転開業されたようです)。

昔は、旅行するときの時間つぶしに、駅売店では本の取り扱いが当たり前でしたが、京都駅の新幹線コンコースにあった書店…や、書籍取り扱いコーナーも、順次閉鎖になってしまいました(京都駅には、まだいくつかの書店がありますし、近隣、京都イオンまで行けば大きな書店もありますので、絶滅したわけではありませんが…)。

本は、品揃えが難しいところもあります。

出版業界はどんどん新しい本を出しているので、「出版された全ての本」を取り扱う、というのは、現実的に無理、ということは、とてもよく分かります。

売り場面積が小さい書店ほど、品揃えが少ないので、お客さんが集まりづらい、という悪循環が発生するのかもしれません。

インターネットが拡がってから以降、本棚そのものも、生産が減っていました。昔はスチールの書棚を大学の研究室などでは並べていたのですが、少し前に探したら、すでに廃番になっていて、愕然としたのを覚えています。

本は、買うのも、持っているのも、そして、処分するのも大変、と言われますから、なかなか贅沢なモノになりつつあるのかも知れません。

とはいえ、電子書籍は何かの加減で読めなくなることもあるようですし、モノとして、本がある、ということは千年の知己を求めるためにも必要なことではないか、と思うのですが…難しいところなのでしょうか。