漢方の身体観

漢方を支える思想の中には、中国の陰陽論というものがあります。これは易経を中心とした思想の中に出てくるものでもあります。

易経のことは以前、ちらっと書いたことがあります。

厳密な話をすると、易経の本分とされている「彖伝」と「象伝」の部分には「陰」とか「陽」という表現はでてきません。「九」とか「六」…「初九」「九四」「上六」「六五」などという表現で出てきます…の、九を陽として、六を陰として後世の人が解釈しています。奇数が陽で偶数が陰ですから、それで矛盾は無いのですが、陰陽の根本的な思想書とされる易経に「陰陽」という表現が無いことにはちょっとビックリしました。

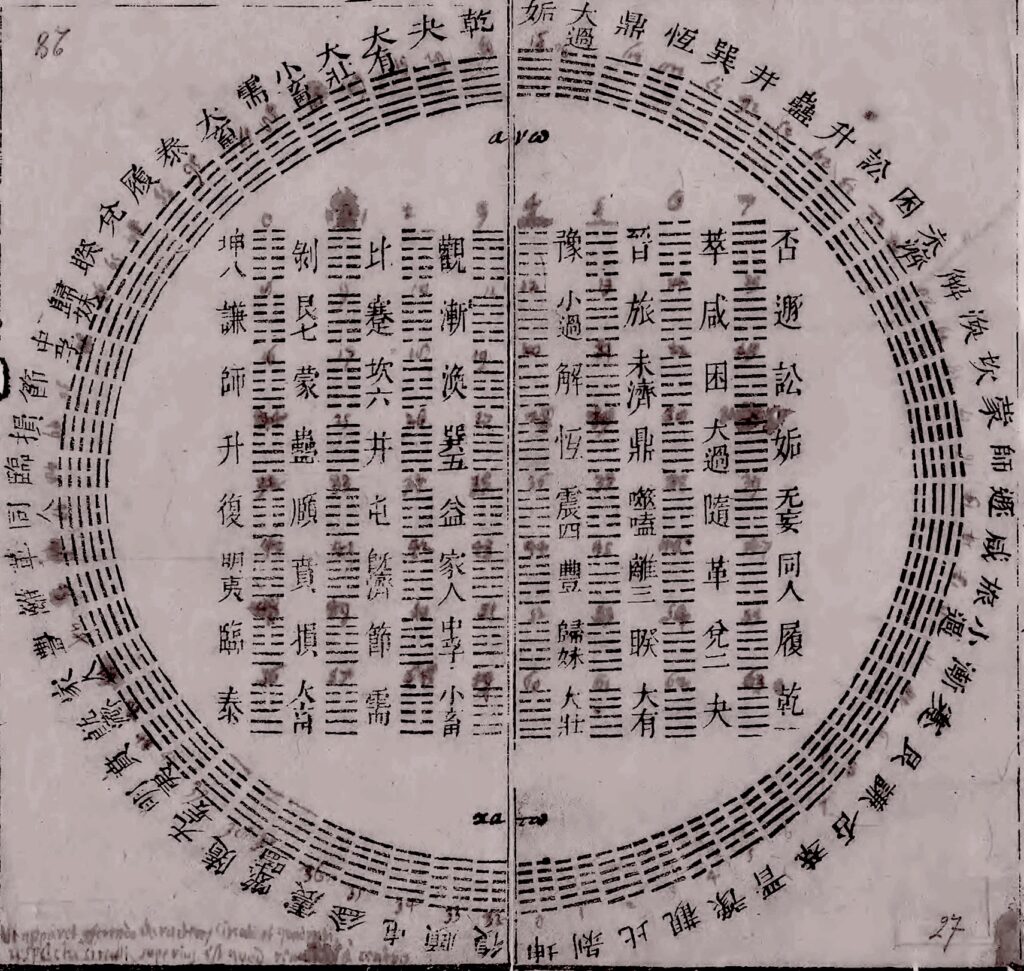

当たるも八卦、当たらぬも八卦と呼びますが、易の占いは、三本の線で形成された卦をひとつのユニットとしています。ただし、八卦ではあまりにもバリエーションが少なくなりますから、それを2つ重ねることで、8x8の六十四卦を作りました。

三本ないし、六本の線=爻がそれぞれ、陰か陽か、という形で判別を行うわけです。

ところで、六本の線=爻が全て陰、という形と、六本の線=爻が全て陽、という形がそれぞれひとつずつあります。

全て陰であるものを坤為地とし、全てが陽であるものを乾為天とします。陰は大地であり、物質です。陽は天であり、これは働きになります。

ヒトの体で言うなら、表面は陽。裏側…これは腸管などの消化管の部分を指します…が陰になります。もともと四つん這いの動物で考えるならば、太陽に当たる背中が陽で、お腹側が陰ということになります。

男女で言うなら、男性が陽で女性が陰という扱いになっています。これは配偶子を考えていただいたら良いのだろうと思いますが、陽である配偶子は精子です。ほぼ遺伝情報のみを持ち抱えて、動く存在です。一方、卵は発生に必要な栄養(=物質)を抱えており、動かない存在ですから、陰になる、というわけです。

また、別の分け方をするなら、気は陽になりますし、血は陰ということになります。

これは、水の入った鍋を火にかけている状態、と考えていただいたら良いかと思います。

火が「陽気」であり、水が「陰…血や水」ということになります。

このことも以前、多少書いたような気がしますが…。

さて。水の入った鍋が火にかかっている状態を生命の現象とするのであれば、火が小さい(気虚)と、やはりあまりお湯が沸きづらくなります。

一方で水が少ない(血虚)と、今度は鍋が焦げ付くとか、お湯がすぐに沸いたり、あるいはすぐに冷めてしまったり、ということが起こります。

冷えたりのぼせたり、という方の場合には、こうした陰の不足が認められる場合がしばしばあります。

陰、あるいは血は、寝不足だとだんだん消耗してゆきます。しっかり睡眠が必要、というのも、このあたりに影響してくることが多いから、と理解していただけたら、と思います。