産婦人科医のしごと

わたしは医師になってから、ずいぶんと長い間、産婦人科医として仕事をしてきました。

そのきっかけとしては、長男のお産の時に出会った、中島洋先生の影響がありました。

医学部の卒業のあとだったでしょうか。国家試験のあとだったでしょうか。ともかく、医師として働く前の春休みに、1週間、先生の産院でお産を見学させていただいたのでした。

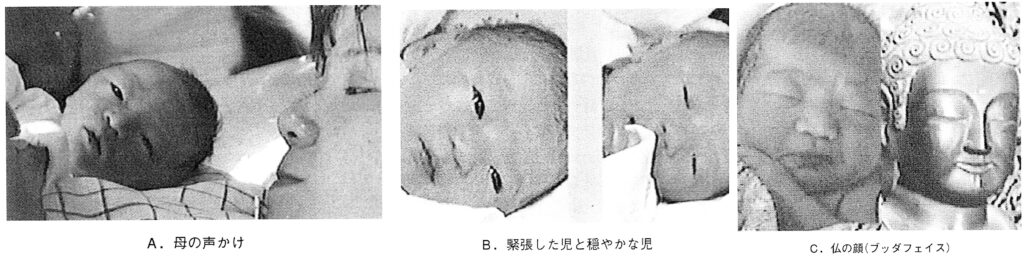

当時は、そのお産のすごさがぜんぜん分かっていなかった…と、今になって思います。それでも「穏やかに迎える」という心構え自体はとても大きく、その後のわたしの実践につながると同時に、現場ではなかなか、理想を実現できていない、自分の力の足りなさを思うのでした。

大学病院を含めて、いくつかの病院で勤務していたのですが、とくにお産の多い施設では、「お産です」と呼ばれ、赤ちゃんが生まれてくるところに立ち会って、胎盤が出てきたあとで、お産の時に切れた産道を縫う…そんなことを繰り返していました。

専門医になるには、「経験したお産の件数」を数えて、記録を残さなければなりません。が、お産の時にはほとんど出番が無く(出番が無い方が良いに決まっています)分娩後に切れた部分を縫合することだけをやっているわたしは、はたして、「お産をとった」、あるいは「お産を経験した」と言って良いのだろうか…?と悩むこともありました。

わたしが「とった」お産って、一体、何だったのだろう?「お産の経験って一体なんだったのだろうか?」って悩むことでもありました。

専門医を頂戴する前後に、だんだん、助産師さんの、会陰保護の手の置き方も、これで良かったんだっけ?と悩むようになってきたころ。夏休みを2週間もらえることが決まりました。

1週間は家族と。もう1週間は、自分のために、と思い、中島先生の産院をあらためて見学させていただくことにしたのでした。

今度は、わたしもお産を診ている医師です。それなりに勉強できることがあるのではないか…と思ったのでした。

久しぶりに訪問した先生のところでは、いきなり、お産を取らせてもらいました。生まれた赤ちゃんを、先生が「この先生がとってくださったんだよ」と紹介してくださったのですが…。赤ちゃんがつるり、と出てきて、これは誰がお産をとったとしても、いや誰がいなくてもお産はスムーズに進んだのだろう…と思えるような、そんなお産で、会陰も切れずに、赤ちゃんが出てきたのでした。

「このお産の『手柄』はわたしには無い」とその時に口から言葉がでました。

こんなにスムーズにお産が進む、っていうことも、今まで見たことがなかったし(数年前に中島先生の産院で拝見しているはずですけれど)、会陰裂傷を起こすことなく「するり」と出てくる、なんていうのも、知らなかった…。そんなお産を「わたしがとった」とは到底言えない。これは、そうなるまでに何かの仕掛けがしてあるわけで、わたしの力はぜんぜん関与していない…。

そんなことを、先生にお尋ねしたのでした。

先生は、多くはおっしゃらずに「センセの目で、しっかり見ておられたらわかると思います」と、そういうヒントだけをくださった、のだったと思います。

もうひとつ、大きなヒントとして「センセがご自身の健診で診た妊婦のお産を、ちゃんと診てください。お産は、健診の経過が反映されますから」とおっしゃってくださいました。

さて。1週間の見学を終えて、自分の病院に戻ってからは、本当に、真剣に健診をした、のだと思います。

健診の経過が、お産の経過に反映される、という言葉を、大事な「鍵」として頂戴したのは、間違いありません。そこから、妊婦健診の時に、お産を見通すような意識を持ちました。

そして、妊婦の身体を整える、ということを考えて指導したのでした。

妊娠中は目をあまり使わないように…。

しっかり歩くように(これは『分娩台よ、さようなら』大野明子著に載っていた話でした)

そして、お産が進まない時には、自動車に乗って、揺られるように。

出血があるときには、夫婦げんかか、自動車のながのりか、あるいは、騒がしいところへ行ってきたか、なので、それらに注意。

そんなことを意識しながら、健診をしていたら、ふと、気づいたことがありました。

しっかり歩いている、そういう妊婦さんは、どことなく、スッキリした顔をしておられる。

ちゃんとスッキリした顔をしておられる妊婦さんは、内診すると、産道がまっすぐに、そしてふんわりと開いてきておられる。

もちろん、分娩予定日よりも早くに産道が開いてしまっては、それは問題です。が、徐々に、それに向けた準備というのは進んでいるのだなあ、と感じるような変化がありました。

そして、産婦人科医としての仕事は、もちろん、お産のタイミングにもあるのだけれど、もっと大事なことは、お産までの間に、「ちゃんとお産になる状態」に整えてゆくことにあるのだ、と改めて認識したのでした。

麻雀の名人になると、牌を混ぜるときに仕掛けることで、最初に配られる牌で「あがり」を作ることができるのだそうです。自分にそれを仕掛けるのはまだ簡単なのですが、うまいことすると、他の人にその「バクダン」を仕掛けることもできるのだとか。

ある種のイカサマに近い話になりますし、今はだいたい「全自動」の台になったそうですから、そんな話も昔のことになってしまっているのでしょうけれど。

牌が配られてからが勝負…と思っていては、遅いのだ、という話でもあったと思います。

産婦人科医も、陣痛が来てからが仕事…ではないのです。

そうなるよりもずっと前から、ちゃんと陣痛がきて、ちゃんとお産になるように、身体はそうなっているのだから、それを邪魔するいろいろを取り除いておくこと。

それが産婦人科医としての仕事だ、と思ったのでした。

そんな話をしているときに思いだしたのが、以前の施設で使っていた、さらし。

そこから、改めて、骨盤の支え方などを学ぶことになりました。

骨盤をきっちり支えると、子宮は緩みます。子宮がゆるめば、逆子の赤ちゃんも、頭を下に戻してくることが増えます。

逆子は帝王切開…って2000年前後に、逆子の経腟分娩が、新生児に大きな悪影響を及ぼす、という主張の論文が出ました。それ以来、逆子は帝王切開、という流れが大きくなり、今では、逆子を経腟分娩で取り上げた経験のある医師が激減しました。

が、ひとまず、妊娠中に骨盤の状態が整って、産道が整えば、逆子になりづらいわけです。

逆子でなければ、経腟分娩でお産にできる可能性も高くなります(もちろん、前置胎盤などの、どうしても帝王切開でなければ母子に命の危険が出る場合もありますし、状況によっては、緊急での帝王切開が必要になることだって、あります)。

そんな形で、妊婦さんの身体が整ってゆく道筋をつけることが、健診の意義だ、とわたしは思っているのですが、ガイドラインには「異常の早期発見」が健診の意義だ。と書いてあります。

もちろん、それも間違いではありません。

でも、もうちょっときめの細かいケアが実現できる可能性があるのになあ…と、残念に思うことがあります。

とはいえ、このきめの細かさを、必要だと感じられない方もあるようで、このあたり、とことん、議論は平行線になるのだそうです。難しいところです。