貧血と脳貧血…と血虚

テケジョ(鉄欠乏女子)の話題を、昨日は少ししていたのでした。

鉄欠乏って貧血につながるわけですが、この貧血っていうのが、世間ではちょっと難しいのです。

「貧血があります」っておっしゃる方、結構多いのですよねえ。

どんな症状でしたか?ってお尋ねすると、「立っている時に、目の前が真っ暗になったりして、ふらつきました」とか、「立ちくらみが強くでてきます」というような症状をおっしゃいます。

世間一般でいう「貧血」ってのは、たいてい、この、「頭に行っている血が足りなくなる」という状態のことを指しているようです。

こういう、いわゆる貧血を、医学用語では「脳貧血」と言います。

医学的な「貧血」っていうのは、血液検査をして、血中のヘモグロビン濃度(赤血球の色素の量)がいくらよりも低い状態、というのがその定義になっています。

意外な話ですが、症状として「これが貧血の時の症状です」と言い切れるものはありません。

(…ってことを知っている医者が「どんな症状でした?」って尋ねるのも、微妙な話ではあるのですが)

なんとなくしんどいとか、階段を上ると動悸するとか、ちょっと息切れしやすいとか、冷えるとか…本当に些細な症状が、実は貧血が解消することで無くなった、ということは、あとで気づきますが、滅多にそういう症状を「あ、これは貧血の症状だ」として認識されることは無いのだろうと思います。

このあたり、貧血、ってけっこう難しいわけです。

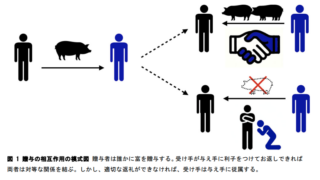

漢方の話をすると、漢方でも「気・血・水」という理論があって、その「血」が「不足している」という病態を議論に載せることがあります。

この、「『血』が不足している」状態のことを漢方では「血虚」と呼ぶのですが、この一部には、西洋医学で呼ぶところの「貧血」も含まれているのではないか、と思います。

最近の東洋医学会では、「血虚」を補うのに用いられる処方のいくつかには、西洋医学的な貧血…つまりヘモグロビン濃度低下…の改善にも効果が認められる、という報告がありました。

とはいえ、漢方の血虚は、西洋医学的な貧血とはまた別の病態をとらえているのだと思って頂きたいところです。

一部で重なることはあっても、西洋医学の貧血と、漢方の血虚は別々の病態だ、ということにしておきます。そうじゃないと、ヘモグロビン値はそれなりに高いけれど、血虚の症状が出ている、という病態を説明できなくなります。

ちなみに、漢方の血虚が強くなると、思考があまりきっちりとまとまらない、なんていうことも増えます。

悩みごとを医療機関などで相談しようにも、なにをどう説明してよいのやら…という形で段取りが悪くなるのも血虚の症状のひとつです。

下手をすると、困りごとの相談を続けている間に「それは精神科で相談してください」みたいな話を言い出される方もあったりするようです。

以前も書きましたが、血虚は寝不足で悪化します。

しっかり睡眠をとっていただくことで、改善の一助になりますので、是非、睡眠時間は大事にしてください。