黄連解毒湯と熱のはなし

以前もちょっと「熱」の話をしたことがあります。

ここ最近、ずいぶんと「熱」がこもった状態でいらっしゃる方が増えたように感じますので、あらためて文章を書いてみることにしました。

この「熱」って、体温計で測ってみても、あまりハッキリは分からないような気がします。病気の時の発熱とはちょっと別のものだと考えてください。

とはいえ、普段わたしたちの生活の中で「熱」って言ったら、体温計で測るもの、ですから、そうじゃない「熱」について、と言われても困るわけです。

…ということで、今回は、ちょっと漢方の「熱」の話を漢方薬の方からしてみようかと思いました。

漢方的に、「熱」を冷ますためには、「清熱剤」と呼ばれる系統の方剤を用いることになります。

それなりにいくつかの処方があるのですが、代表的な処方として「黄連解毒湯」というのが挙げられます。

更年期ののぼせについて書いた時に少しだけ触れました。

このときは、温清飲と黄連解毒湯という処方をご紹介しました。

ちなみに、温清飲という処方は「黄連解毒湯」と「四物湯」をそのままに足した処方です。

この「四物湯」というのは補血の代表的な処方となっていて、ほかにも「四君子湯」と組み合わせたりして「十全大補湯」の基本骨格だったり、「七物降下湯」の骨格に入っていたりします。

これはこれで大変興味深い処方なんですが…

…っと、脱線はそのくらいにしておいて。

「黄連解毒湯」という清熱剤について、ちょっと専門的な文章(添付文書と呼ばれる、医薬品に関しての公式文書)から一部切り抜いてみます。

効能または効果

比較的体力があり、のぼせぎみで顔色赤く、いらいらする傾向のある次の諸症

鼻出血、高血圧、不眠症、ノイローゼ、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症

この「効能または効果」というのが、一般的には「適応病名」と呼ばれるもので、これらの病名がつく状態の方に処方することが保険診療で認められている、という話になっています。

ところで、もう一度見ていただきたいのですが…。

鼻出血…鼻血ですね。

高血圧…ちょっと赤ら顔でのぼせた方、というイメージがあります。

不眠症…なぜに不眠症?って思われるでしょうかしら…?一部の不眠症に効きます。

ノイローゼ…これも一部の、とつくわけです。

胃炎…どうして?って思うようなラインナップになってきました。鼻血と胃炎に同じ薬、ってどうなの?って思います?思いますよねえ。

二日酔…これが「解毒」のうちの酒毒に効く部分…と言っても良いのかもしれません。

血の道症…この病名、謎のままになっています。古くはそういう言い方をした病態があったと考えられているのですが、婦人の月経や更年期などに関連するような不調を指しました。

https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/body/?p=9574

いまでは月経随伴症候群などと呼ぶことが一般的でしょうか?

めまい…これもちょっとよく分からないかもしれません。のぼせるような感じのめまいに使うこともある、のだそうです。

動悸…めまいと動悸と、不眠って…?って感じに思うこともあります。意外とメンタルの不調に効く漢方と言えるのかもしれません。

湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症…出血と湿疹と皮膚炎と、あるいは皮膚が痒いというのと…これが全部同じ処方で「効果がある」って書いてあっても分からないと思います。

ところが、これらを一言で説明できる理屈があるんです。

それが「熱」です。

「熱」がこもって、あたまが熱くなると、それで不眠になります。あるいはあたまが熱い状態が続くと、それでめまいがでたり、あるいはノイローゼになったりする、と考えられます。

そして、これらの熱が皮膚から出ようとすると、皮膚炎とか皮膚掻痒症とか、あるいは、湿疹みたいなものになるわけです。

加えて、ここには書いてないのですが、ひとが余った熱をどうにかしようとすると、「血液」にその「熱」を載せて、そのまま血液とともに捨てる、という動作を選ぶことがあります。

鼻の血管でそれが起こると、「鼻血」になります。

女性の場合、月経の時に「過多月経」という形で、その余分な熱を捨てることがあります。

ここで捨てられている間は比較的良いのですが、閉経すると、この熱の捨て先がなくなりますから、ますますのぼせがきつくなる、なんていうこともあります。

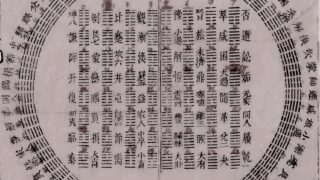

これらを対処するにあたって、黄連解毒湯というのは、黄色い生薬がたくさん入っているのですが、これらが「清熱」の働きがあるとされています。

含まれている生薬は「黄芩」「黄連」「黄柏」というものに「山梔子」というものが含まれて四つの生薬から構成される処方ですが、黄芩も黄連も黄柏も、黄色いのです。そして、山梔子は、「クチナシの実」です。これも食品を黄色く染めるのにつかったりするわけです。

え?あのクチナシって漢方薬に使えたわけ?ってなるわけです。

https://www.kamponavi.com/med/970から画像をお借りしました。

ただし、いろいろ気をつけなければならないこともあります。

黄芩が含まれる処方は、場合によってヒトに間質性肺炎を引き起こすことが懸念されています。また、山梔子が含まれる処方は、長期にわたる処方によって、腸間膜静脈硬化症という病態を発症することがあります。

え。じゃあクチナシの色素、あまり使わない方が良いの…?って心配になるかもしれませんが、その心配はあまりなさそうです。じつは漢方で使って、薬効が得られているのは、その色素として使われる前の、「色づいていない」が関係しているらしい。という話になってきています。

まあ、なんにせよ、こうした症状を「熱」が引き起こすことがある、という形でご理解していただくと、なんとなく漢方の世界も分かってくるような…まだ分からないような…という雰囲気になるのではないでしょうか。

ところで、二日酔いに効く漢方薬としては、黄連解毒湯も良いのですが、五苓散もわりとよく効きます。薬局ではこれらを併用した「五苓黄解」というネーミングの処方もあったりします。

それぞれに効く場所が違うらしく、重ねることでより効果が期待できるのだそうです。わたしも時々、この二剤を併用することがあります。

…とはいえ、お酒はほどほどで過ごしていただきたいものですので、くれぐれも飲み過ぎにはご注意くださいませ。

だいぶ長くなってしまいましたが、黄連解毒湯と熱の話でした。