あたまの使いすぎとお腹の不調 2

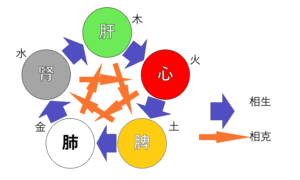

昨日は五臓論をつかって、「脾虚肝乗」の説明を試みました。

あたまの使いすぎがどうしてお腹の不調を引き起こすのか、という説明で、あたま=心とか肝とか=が頑張ると、その影響で、脾の働きが落ちる、という理屈でしたが、思弁的なところで留まってしまいました。

五臓論の理論に突っ込むなら「心」が暴走しているなら、どうして「肺」が先にやられたりしないのか?みたいな疑問が出てきます。

わたし(にしむら)は婦人科での漢方診療を長いことやってきましたが、婦人科はもともと「臍から下」が守備範囲…と言っていました。そうすると、五臓の中でも、「心」と「肺」はちょっと遠いのです。なかなかそちらの理屈と、現場での診療とが繋がることが少なかったように思います。

一方で、「肝」と「脾」そして「腎」はそれぞれ、深く関わることが多かったので、わりとよく考えたりしていました。どうやら、五臓が、「それぞれ同じくらいの重み」みたいな話になる…というものでもなさそうで、意外と重み付けに差があるようです。

中国は金・元の時代に、李東垣という名医が中国におられました。およそ紀元1200年前後のご活躍とされていますが、『脾胃論』という本を書き残されています。有名な「補中益気湯」という処方を残された方なのですが、コンセプトとして、「身体を整えるには、まず胃腸から」という考え方をされていました。

胃腸=脾=五行の「土」ですから、土を補っていく…ということで「補土派」とも呼ばれる診療のスタイルを作っていらっしゃった方でもあります。

何をするにも、まずは胃腸を整える、ということは根本になります。

これをたとえば、小児科の漢方診療で応用すると、とりあえず困ったら「小建中湯」を使ってみようか…という考え方にもなります。胃腸をしっかり建て直すことで、元気になってゆく、というのは、遠回りなように感じられることもありますが、実臨床ではずいぶんと有効な方法でもあり、意外と効果があります。

…っと、五臓論の話で盛り上がってしまいました。どうしても、五臓論はどこか抽象的になりがちなんですよねえ。それでは分かりづらいし、何がどうして…というあたり、もう少し整理した形で、あたまの使いすぎと胃腸の話を考えてみましょう。

あたま…という場所が働くためには、あたまに気を送り込まねばなりません。身体から気を持ち上げてゆくことになるわけです。気の中心がどこにあるのか?というのは議論が残るところですが、たとえば下腹部に丹田と呼ばれる場所があります。まあ、ぼんやり、お腹が中心と考えていただきたいのですが…。お腹からあたまに気を送るには、上腹部のみぞおちからさらに喉元・首にかけて、気が「逆流」することになります。

ほんらい、食べ物が通る時のことを考えていただいたら、胃の気は上から下に流れているのが「健全な向き」なのです。ここを気が上に向うと、つまり、逆流することになります。あまり気の逆流が強くなると、食物が入って来る向きの気の流れと衝突してしまいます。

これとよく似た気の衝突が起こる病態があります。「つわり」です。

つわりの時は、下腹部に胎児が存在します。胎児は生命力の塊ですから、そこから気を四方八方に放出しています。この気の放出が、胃の気と衝突すると、つわり症状が出てくるわけです。

衝突の強さは、逆流する気の大きさと勢いによって変動するわけです。つわりによく似た形で胃腸の気が塞がるわけですから、食事が入りづらくなって当然と言えるかもしれません。

さらに、お腹から気をあたまに持っていくと、ほんらい、胃腸のところで働かせるはずの気が足りなくなります。これもまた胃腸の調子を悪くする要素のひとつと言えるでしょう。

あたまの使いすぎで、熱がこもると、この熱のためにもいろいろと不調が出てくることがあります。

この熱の話は以前も書きましたが、熱が炎症を引き起こすと、鼻炎や咽頭炎、あるいは皮膚の湿疹や蕁麻疹などになることもあります。

加えて、あたまの熱は、のどの渇きの症状をもたらしたりもします。冷たい飲み物を摂ることが増えると、胃腸が冷えて、さらに調子が悪くなる、ということもありそうです。

あたまの使いすぎは不眠を引き起こすこともあります。

この不眠の状態は2つの経路での説明ができます。

ひとつは、あたまの熱がこもっていることで発生する不眠。眠る時にはあたまの温度が下がらなければなりません。赤ちゃんが眠くなる時に、手足が温かくなるのは、この熱を放散しているのでしょうが、大人でも熱を逃がさなければ、寝付けなかったり、あるいは、途中で目が覚めてしまったりします。

もうひとつは、神経的な緊張の状態が続いていることで発生する不眠。

いわゆる交感神経優位の状態が続くと、緊張を解いて、眠る体制にもっていく、ということが出来ないままになります。眠りが浅く、物音で目が覚めるとか、あるいは朝に早く目が覚めてしまう、などというのは、この状態が起きているのかもしれません。

悪循環というのは、続きます。

寝不足で日中の仕事をせねばならない…となると、「起きていなくては!」という緊張が出現します。この緊張で一日過ごすと、夜寝る時間がやってきても、この緊張が抜けきれない…なんていう冗談みたいな話も出てきます。

どこかで気持ちを緩めてしっかり眠っていただきたいところですが、実生活との兼ね合いでは難しいこともあるようです。

不眠になると、こんどは消化吸収された栄養を気血に変換することができなくなり、血虚がすすみます。血虚になると、あたまで考えることがきっちりまとめきれなくなったりしますので、効率がさがります。効率がさがると、ますます考える時間が増えて…という悪循環に入りこみます。

また、血が少なくなると、身体の熱を移動させる働きが低下しますから、余計にあたまの熱が局所に留まりがちになり…という悪循環にも陥りかねません。

まして、あたまの使いすぎで胃腸の調子が低下しているところですから、なかなか建て直すには時間がかかったりします。

もう少しあたまの使いすぎには注意していただきたいところ…ではあるのですが…なかなか現代社会では難しいのかもしれません。