あたまの使いすぎとお腹の不調

院長(にしむら)がけっこう、面倒くさいことを考え込むタイプだから?なのが、関係あるのか、どうか…と思いますが、当院にいらっしゃる方には「あたまの使いすぎ」で「あたまが熱く」なっておられる方が、けっこう多く見受けられます。

そして、慢性的にあたまの使いすぎ状態が続いておられると、お腹の調子が悪くなられる方が多いようです。

このあたり、漢方的な理屈で説明することができます。

一言でいうと「脾虚肝乗(ひきょかんじょう)」と呼ぶような状態なのですが…。

ゆっくり説明していきますね。

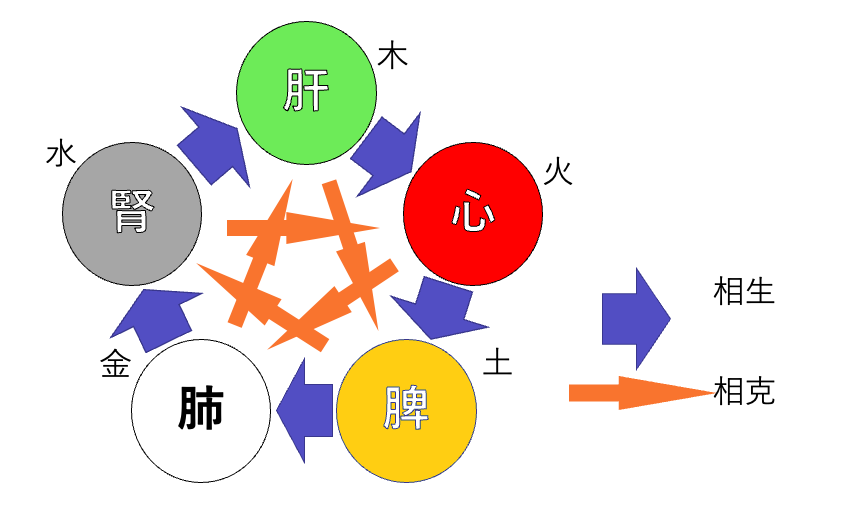

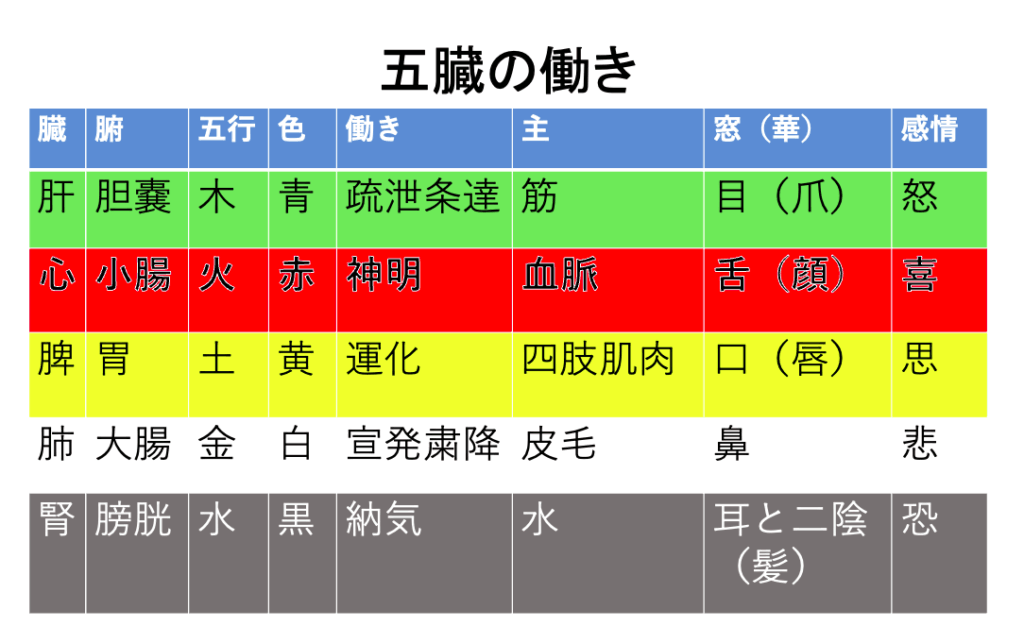

漢方の理屈では「五臓論」というのを持ち出すことがあります。これは「肝・心・脾・肺・腎」の「五臓」にそれぞれ「五行」と呼ばれるものを投影した理論です。「五行」は「木・火・土・金・水」です。この順番に並ぶのは、木を燃やすと火になる。火が燃えると(灰になって)土が生まれる、土の中から金属が見つかる、金属があると水が生じる(ここは諸説あるようです。鉱脈と水脈の関係とおっしゃる方もあれば、結露のことだ、とおっしゃる方もあるようです。)…そして、水があると木が育つ、という形で、お互いに次の要素を育てる、とされているわけです。

この関係を相生と呼びます。

また、1つ飛ばしで関わると、水は火を消す、火は金属を溶かす、金属(斧など)は木を切る、木は土から養分を奪う、土は水をせき止める、という関係で、お互いに「やっつけあう」という関係があります。

これを相克の関係と呼びます。

脾…というのは漢方では消化管の消化吸収の力、と考えられていますが、この脾は五行では「土」に配当されます。

そして肝は「木」に配当されます。なので、肝(木)が頑張ると、脾(土)が弱る、という関係がある、と言われています。

…あたまの話、どこにも出てこないじゃない?って思われませんでした?

そうなんです。「脳」っていうのは、五臓論の時代にはあまり認識されていなかった、らしいです。

(脱線しますが、ミイラを作っていたエジプトの古代人は、一節によると脳=鼻水を作る臓器、という認識だったそうです。脳みその扱いがずいぶん不憫なことになっていました…。)

じゃあ、脳の働き、ってどこに関わるのか?っていうと、一部は「腎」だったり、また一部は「心」だったり、さらに一部は「肝」だったりします。

たとえば、脳の視床下部とか下垂体、というところは、ホルモンの分泌の中枢とされています。このあたりから分泌されたホルモンは一部、副腎にはたらきかけて、副腎皮質ホルモンの分泌を制御したりしますし、あとは生殖器に働きかけます。

漢方の五臓でいう「腎」というのは、泌尿器の話だけではなくて、生殖のエネルギーと、それから、こうしたホルモンの働きから来る生命力的なものを司っている、という風に考えられています。なので、頭部の怪我をする、とか、脳卒中を経験される、とかいうことになると、腎の気が消耗することがあります。

「心」は、単に心臓として、血液の循環を担当するだけでなくて、意識や精神活動も担当しています。あたまが熱くなって不眠…というような場合は「心熱」と呼ぶような病態と考えられることもあります。

そして、話題にされている「肝」ですが、自律神経的な部分を司る、と言われています。

あたまとの関係で言うと、「ストレス」などはこの「肝」との関係が多く言われることになりがちです。慢性的にあたまを使って緊張が続いていると、この「肝」の負担が大きくなります。

あたまを使いすぎることで「心」に負担がかかると、それをサポートする「肝」が頑張る必要が出てきます。

まあ、ストレス、とひとくくりにしてしまうことが多いのですが、決して「悪いこと」ばかりではなくて、「良いこと」であっても、頭を酷使する状況になると、消耗する、ということもあります。

「心」が、余裕がなくなりますから、「脾」のサポートができなくなる、ということ(相生の働きの低下)と、それから、「肝」が頑張りすぎることで「脾」の働きを抑える(相克)ことが重なる…と、漢方の理屈では言うわけです。

…って書いたんですけれど、ご理解いただけます?

うーん…。

五臓論って、わりと複雑な病態を整理するには便利な思考スタイルなのですが、実際の運用として、じゃあ、なぜ?って細かい話はあまりきっちり説明してくれるものでもありません。ちょっと抽象的な話が多くなるのが難点ですよねえ…。もう少し細かい話、考えてみたいと思います。

とはいえ、長くなってしまったので、続きはまた明日書いてみることにします。