あとのまつり

そろそろ、祇園祭もハイライトの山鉾巡行が近づいてきました。

ところで、7月17日の「山鉾巡行」が有名ですが、7月24日には「後祭」として、ふたたび、山鉾の巡行が執り行われます。

いつからこうなったか…という話ですが、もともとは分離していたこの巡行を、昭和41年に合同で執り行っていたものを、2014年に「先祭」「後祭」として、あらためて分離した、というのが事情のようです。

https://www.kbs-kyoto.co.jp/gion/sakiato

ところで、「あとのまつり」という言い方をすると、これは「手遅れ」とか「タイミングを逃して、取り返しがつかない」というような意味があります。

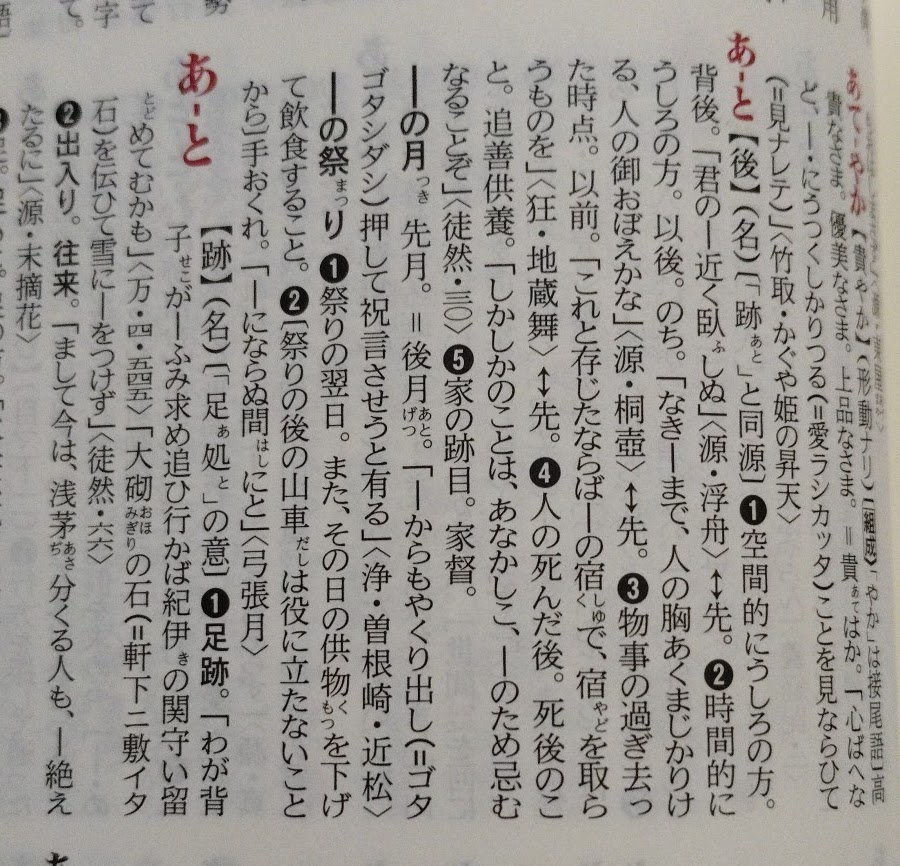

後の祭り

1) 祭りの翌日,供え物を下げて飲食すること。後宴。

2)〔祭りのすんだあとの山車(だし)の意から〕時機を逸してかいのないこと。ておくれ。「悔やんでも―だ」

この「あとのまつり」が、祇園祭の後祭が語源である…という話を、昔、学生時代に聞きました。

なにしろ、大学の教授がおっしゃるわけです。そうか…なるほど?と納得しておりました。

当時はまだ「先祭」が山鉾巡行で、「後祭」は花笠巡行のみでしたので、たしかにハイライトを逃した…という表現になるのかもしれない、なんて思ったのですが。

ですが。

ふと思い立って調べてみました。というか、あちこちでそれを調べておられる方がありました。

「祇園祭に「後祭」があるが、これが「あとの祭り」の語源か。「あとの祭り」の語源と意味を知りたい。」

語源については、諸説あり。

1)『日本語源広辞典』(ミネルヴァ書房,2010)を調査

【あとのまつり】の項目(p.29)には、「諺は、京都祇園祭(十七日)の還車の行事<あとのまつり>」とは別」と記述有り。2)『日本語慣用句辞典』(米川 明彦/編 大谷 伊都子/編 東京堂出版,2005.12)

【後の祭り】の項目(p.22.23)には、「京都の祇園祭のクライマックスの七月十七日の山鉾巡礼の後の祭りを指し」と記述有り。3)『日常語の意味変化辞典』(堀井 令以知/編 東京堂出版,2003.6)

【あとのまつり】の項目(p.17.18)には、祇園祭の後の祭りに触れているが、語源と明記はしていない。https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000077470&page=ref_view

この2)あたりの「巡行が終わった後の、祇園祭全体」というのであれば、多少は理解ができます。が本当だったんでしょうか?

祇園祭そのものでの「後祭」が山鉾の巡行であることを考えると、それをさして「もう遅すぎて手遅れ」みたいな意味合いとしては強すぎる気がします。

とはいえ、「祭りのあとの山車」を「あとの「まつり」」と称するのも、なんとも、座りが悪い気がするのです。

故事俗信ことわざ大辞典 第二版

後の祭

時機を逸して無意味になり、気がついてもいまさら取り返しがつかないことのたとえ。

*虚堂録臆断(1534)五「死して後に紙銭を焼て不祥を除く也。をかしいこと也。無用処也。あとのまつり也」

*俳諧・毛吹草(1638)二「あとのまつり」

*浮世草子・安倍清明白狐玉(1726)「大夫さまは今朝からおまへを待てゐて、どふぞ此身うけに邪魔を入て、首尾せぬやうのお智恵がかりたいと、立そにたってござんしたけれど、今ではほんのあとの祭(マツリ)、いさかひはてての棒ちぎり木」

*浄瑠璃・艶容女舞衣(三勝半七)(1772)下「コリャ宗岸が一生の仕損ひとサ悔(くや)んでも跡の祭」

*諺苑(1797)「あとの祭 時に及はさる喩なり」

*国民の品位(1878~91)「跡の祭り」

*古今俚諺類聚(1893)「後(アト)の祭礼(マツリ)」

*二百十日(1906)〈夏目漱石〉四「どうも饂飩屋は性に合はない。——然し、とうとう饂飩を食はせられた今となってみると、いくら饂飩屋の亭主を恨んでも後(アト)の祭(マツ)りだから」

*点と線(1958)〈松本清張〉一二・一「綿入れを着ていたからといって何も冬とはかぎらないのです。〈略〉が、こう考えついたのはあとの祭、二十年前に考えおよばなかったのを後悔するばかりでございます」

補説「後の祭り」が直接何をさすかについては、祭りのすんだ後とする説(「増補俚言集覧」)や祭日後の山車(まつり)とする説(「大言海」)、死後の祭りとする説(「日本のことわざ〈金子武雄〉」)などがあるが、いずれも十分に立証されていない。

まだ古語事典にある「祭りの翌日」また、その日の供物を下げて飲食すること。という、この表現の方がしっくりきそうです。

いずれにしても、7月24日に京都市内にいらっしゃって、後祭をご覧になるタイミングは「あとのまつり」ではなくて済みそうだ、ということでしょうか。

観光客は大変多く、人混みになりますし、大変暑い時期ですので、くれぐれもお越しになるときには注意していただきたいところです。