ある

「ある ある ある」

さわやかな

秋の朝

「タオル取ってちょうだい」

「おーい」と答える良人(おっと)がある

「ハーイ」という娘がある歯をみがく

義歯の取り外し

かおを洗う短いけれど

指のない

まるい

つよい手が

何でもしてくれる断端に骨のない

やわらかい腕もある何でもしてくれる

短い手もあるある ある ある

みんなある

さわやかな

秋の朝https://www.uhouzan-senryuji.com/post/%E3%81%82%E3%82%8B-%E3%81%82%E3%82%8B-%E3%81%82%E3%82%8B

これは、中村久子氏が残された詩です。

彼女はかつて、凍傷をきっかけとした特発性脱疽で手足を喪失されたのだそうです。

その後、大変な困難を乗り越えて、その不自由な身体を上手に使って用を為すことを習得されました。

生活をたてるために、器用に日常の所作をこなす様子を「だるま娘」として見世物小屋に出ることすらされていたそうです。

そして、障害者が家の中に隠されるような時代に、見世物になっていた彼女は有名でしたので、ヘレン・ケラー女史が来日した時に、日本における障害者の代表として、引き合わされることになりました。

女史に贈る人形を、彼女は自分自身の手と口をつかって、きれいに縫い上げたのだそうです。

彼女はその後、仏教の教えに触れたりしつつ、人生を送られます。この詩を残されたのがいつ頃かは調べておりませんが、その頃のことでしょうか?

ひとがこれほどまでに自分自身の苦難を受け入れて、肯定的な表現を残している…ということに…

…ことに素直に感動できると良いのですが、

やはり苦難を乗り越え、人徳にあふれた彼女にしても、わざわざ「ある」と言い募らねばならぬ程に、「ない」ものの存在感は大きかったのだろうと、ちょっとへそ曲がりなにしむらは、そういう風にも思います。

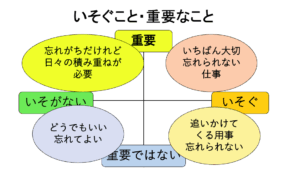

とはいえ。無いものを数え上げることよりも、あるものを数え上げることをやっているひとにこそ、建設的な心はやどるわけです。

彼女に比べたら、わたしたちはどれほどに「ある」ことに恵まれているでしょうか。

もちろん、他者との比較をしてもはじまらない物事であることは間違いないのですが、「ある」ことに目を向ける、という心持ちを、もう少し意識してもよいのかもしれません。