お昼時にはちょっと憚られる話題ですが…

昨日、宮本武蔵の伝記で、傷口に動物の糞を詰め込んだ…という逸話について、少し触れました。

動物の糞って、バイキンがいっぱいだったんじゃないの…?という話です。

どうなんでしょうか?

意外とそうでもない…のかもしれません。牛糞を燃料に使うという話を、そういえば聞いたことがあります。

「動物の糞から紙を作ろう」という企画も見つけました…実際に体験企画の対象は、修学旅行生などの団体が対象、ということで、気楽に受け入れてくださるわけではなさそうですが…。

草食動物の糞は、基本的には食物の線維が豊富に含まれています。これを、腸の中で、腸内細菌が分解して、生き物の栄養に変えているようです。

出てきた糞は、たしかに様々な菌が含まれているのでしょう。とはいえ、これらは、もっぱら植物を分解発酵する菌である、とするならば、ヒトの身体に悪影響は無いのかもしれません。

ここ十年ほど前から、しばらくの間、フィリピンのルソン島という場所に訪問する機会がありました。1980年代に大噴火をした、ピナツボ山のほど近くが、その活動の中心なのですが、ここには、火山灰が蓄積した、砂漠のような場所があります。大量の火山灰が蓄積し、町がまるごと埋まっていたりするのだそうです(住人は、ほとんど、大きな噴火の前に批難したそうですので、ボンベイとは被害のあり方がだいぶ違うようですが)。

この火山灰でできた「砂漠」は、長年、植物が生えない状態が続いていました。日本のNPOがクズを植えて、この砂漠に日陰をつくることで生態系を回復させよう、という試みもなされたそうです。

クズは欧米ではむやみやたらと増殖し、大問題を引き起こしているようですが、熱帯のフィリピンでは、上手に再生産のサイクルが回らないため、一代限り、となったようで、わりと良い木陰を提供できたのだとか。

ここの砂漠地に、植物が生える、その始まりは、きっと、水牛の糞でした。火山灰には無い有機物が含まれていたのでしょう。これらを中心として、少しずつ、植物がその範囲を拡げている、そのように見える場所になってきていました。

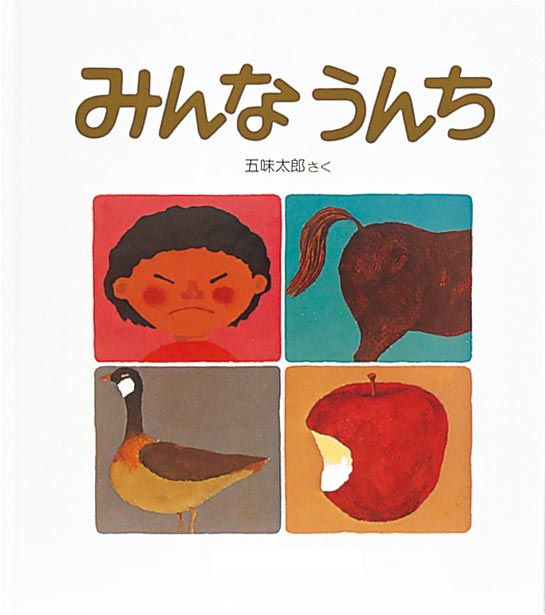

真っ昼間の、食事どきに更新するブログではありますが、糞の話、というのは、意外と子供たちの心をつかみます。

どうしてでしょうねえ…。

「うんこドリル」というシリーズは、本当にいま、大人気の出版物になっているようです。

もう少しきっちり、動物の排泄物については、いろいろな本が出ています。

もともと、医学が、血液の検査を十分にできなかった時代は、排泄物がその大きな情報源であった、という話もあります。

便の色や臭いがどうであるか、というのは、漢方では大事な情報で、そういうことをお尋ねすることもあります。実際に現物を確認…というのは、現代ではあまりやりませんが。

そういえば、草食動物の糞は、そんなに臭くない、というのが一般的ですが、ゴリラは、ストレスがかかる状況になると、とても臭い下痢をするのだとか。

これは、集団で活動をしている生き物として「ここは危険な場所である」というサインを残す、という意味ではとても大事な方法なのかもしれません。

ヒトもゴリラとわかれる前から、そのような機構を引き継いでいるのではないか、と、時々そのように思います。

ストレス、というものが、現代社会においては、かつての野生の生活とはまるで変化してしまった…というあたりが、これもまた考えるべき話題なのでしょうけれど。