たましいがぬける

ビックリしたときの「たまげた」は「魂消た」がもとになっているのだそうですね。魂がビックリしすぎて消えてしまう、というような表現だったのでしょうか?

(「たまげた」は「玉+あげた」が語源だという説もあります。男性には馴染みの深い感覚なのかもしれませんが、ビックリすると、ヒュン!ってなるのだ、という話です。男性向けのお話になりますけれど、言葉として「たまげた」は女性でもお使いになることもあるでしょうか)

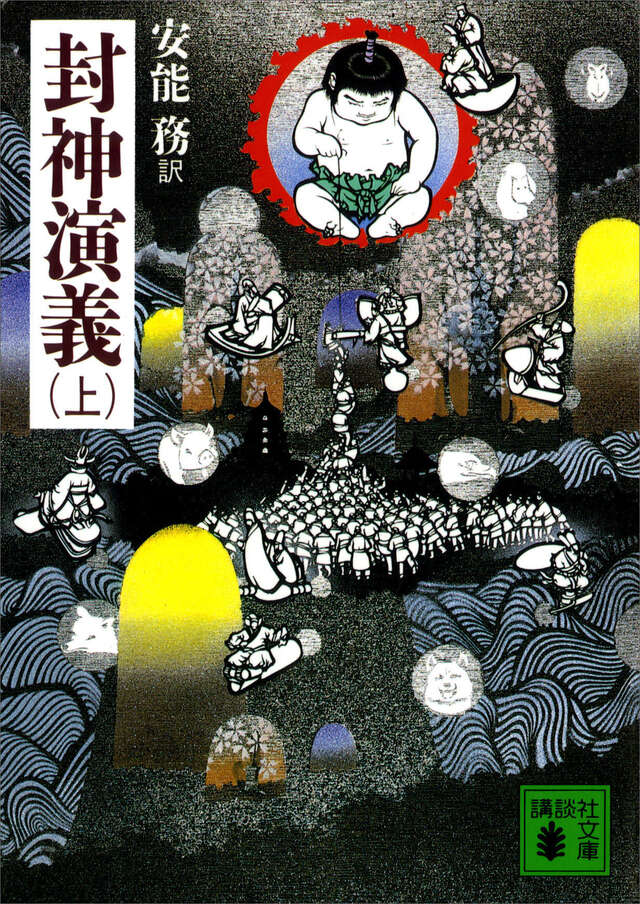

中国の昔の小説に『封神演義』というのがあります。日本では藤崎竜氏がこれをもとにマンガを出版されています(https://shonenjumpplus.com/episode/10833519556325021900 )ので、多少馴染みがある方もいらっしゃるかもしれません。

わたしはたまたまラジオで朗読劇をやっていたのを聞きつけて、本に出会いました。ひょっとすると、藤崎氏もこの本をもとにマンガになさったのかもしれません。安能務訳、『封神演義』

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000160502

この封神演義という物語は、道教的な世界観の中で、人や神様を封じる、というストーリーになっています。有名な太公望(太公望はのちの時代につけられた尊称みたいなものらしいので、「姜子牙(きょうしが)」というのが生前のお名前なのだそうですが)の時代、彼を司祭として、神を封じるために人と、仙人と、そして神がお互いに粛正しあう、というSF?ファンタジー?小説仕立てになっています。なので、登場人物が結構あちこちで命を奪われるのですが、その時のたましいを、どこぞに封じる、みたいな話になっています。読んでいる時にはあまり感じませんでしたが、ずいぶんと血なまぐさい話ですねえ…たましいがあちこちで飛んで来ますので、文章の中には「魂魄(こんぱく)」という表現がたくさん出てきます。たましいにも「魂(こん)」と「魄(はく)」があるのだということだそうです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%82%E9%AD%84

この『封神演義』でも背景になっている、道教の思想では、魂が精神にまつわる「たましい」で、魄が身体にまつわる「たましい」だということになっています。

細かいことを言い始めると「精神」と呼んでいる「こころ」のはたらきも「精」と「神」で別なのだとか。

そういえば、「神経」という言葉も「神気の経絡」という意味合いの単語として翻訳語がつくられたのだそうです。漢字は奥が深いです。

閑話休題。

ひとの身体に触れているときに、時々、この方の手は、あるいは足は、「たましいが抜けているなあ」と感じることがあります。なんというか、ちょっと「遠い」感じだったり、あるいは「中身が詰まっていない」ような感じを受けるわけです。

たくさん、生花が集まっている中に、造花がひとつ混じっているような、そんな違和感とも言えるでしょうか。

ひとの身体は、やはり中心、体幹に近い部分に大事なものが集まっているわけです。手や足はたいていの場合は、大変よくはたらく道具、という扱いにすることができます。何らかの事情で、直接触れたくないものがある、とか、あるいはどこか手足について投げやりになる、もしくは、本当に手足は人形のそれのような取り扱いになる、ということがあると、その部分から、たましいが抜ける、ようなことが起こっていたりします。

幼い頃にねんどで遊んだ記憶がありますが、ひとや、動物の形を作るのに、塊のねんどから、突起の形にひねり出していたのを思い出します。

たましいを、きっちり手足に沿って伸ばすのは、いろいろと手間暇もかかりますし、消耗もするのだろうと思います。なので、ちょっと引っ込めておく、という選択肢があったりするのかも知れません。

たましいが引っ込んでいて、手足の皮膚とズレがある場合、きっちりたましいが入っていない手や足は輪郭が微妙になりますので、あちこちにぶつけやすくなったり、怪我しやすくなったりすることもあります。

また、鍼治療などを受けていただく時に、こうした手足のツボは、刺激しても効果が得られにくくなる、なんてこともあるようです。

たましいが抜けてしまった場合は、だいたい、体幹部に縮こまって戻ってしまっていることが多いですので、体幹部の残っているたましいを引っ張ってきて、手や足ときっちり一致するように調整をすると、手や足のぬくもりがハッキリ自覚されるようになるとか、今まで軽かった腕が重たくなるとか、充実した感じが出てくるとか、そういう結果をおっしゃる方があります。

本当にズレているものが「たましい」なのかどうか、についても疑問が残りますし、効果がはっきり感じられない方もありますので、自費施術の中で、必要だと感じられる方にだけ、こうした施術をさせていただいています。