体温を上げる?下げる?

一時期、「体温を上げると元気になる」というような話題がありました。

医療の研究の中では、そうした体温についての報告もあります。こういう研究をされる方、本当に気が長いと感心するべき所なのでしょうが、健康診断などで、病気が無い方の体温を調査して、その時の体温と、寿命との関係を調べたのだそうです。

その結果としては「体温が低い方が長生きする」というのが結論になりました。

https://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/aging/column/20090123.html

こちらは2009年ころの記事ですが、低体温の方が、長生きする、という話が書いてあります。

そういえば『ゾウの時間ネズミの時間』という本が話題になったこともありました。

https://www.chuko.co.jp/shinsho/1992/08/101087.html

帯の文句がすごいですね。

「ゾウもネズミもネコも、心臓は20億回打って止まる。」

(この20億回、きっちりじゃありませんので、あまり深刻に考えないでくださいね)

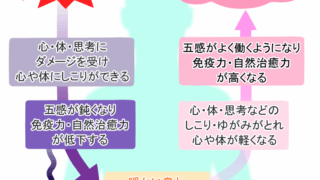

体温が高いと、代謝が活発になります。代謝が活発になると、その分、心臓の拍動も多くなるわけです。つまり、低体温のひとの身体がいわば、冷蔵保存されているのに比べると、高体温のひとの身体は、暑い中でいたみやすくなっている、という理屈のようです。

…ということになるなら、体温が上がらない方が良いのか…?と思っていたのですが、時と場合が変わると、低体温では具合が悪い部分も出てくるのだそうです。

先日講演で聴いた話ですが、低体温の状態だと、ウイルスや菌がついた時に、それらを駆除しきれなくて、感染症で死ぬ危険性が高まるのだとか。

ひとの身体には、いろいろな菌が住んでいます。常在菌と呼ばれるようなそれらも、場合によってはひとの身体に影響を及ぼしたりします。

世界的に、近代以前、亡くなった方の身体を解剖することは禁じられていました。古代中国や古代ヨーロッパでは、一時期解剖をしていたような気配がありますが、その後、中世においては禁忌とされていたようです。レオナルド・ダ・ヴィンチが、解剖の記録を残していて、それがお叱りをうけたとか、そういう話もあります。ヨーロッパで解剖が再開されて、わりとまもなく、日本にも伝わってきたものが解体新書として翻訳されたりしているわけです。

どうして、世界的にタブーになっていたのか…?というのを考えると、ひょっとすると、感染症の話があったのかもしれない、と思います。

新型コロナウイルスのパンデミックで「ソーシャルディスタンシング」という表現が用いられました。

その時に「平安時代の貴族って、そういえば…」という話題がありました。御簾に入っている…距離が遠い、とか、物忌みするとか方違えするとか、という形で接触を減らす、とか。あるいは、歌舞音曲を避ける、というのも、大きな声でウイルスや菌を飛び散らすのを防ぐ、みたいな意味合いがあったのかもしれません。

扇子で口を隠すことも、マスクほどでは無いにせよ、ある種の蔓延予防になっていたのでしょうか…?

以前、フィリピンを訪問した時に、とある狩猟採取民族では、病気になると、木の上に寝るのだ、という話を聞いたことがあります。

病気になっているときに、しんどいのに、木の上??と思いましたが、他の家族に感染させないように、という配慮を文化として取り入れると、そのようになるのかもしれません。

感染症が落ち着いた時代であれば、低体温の方が、身体は長持ちするのかもしれませんが、世の中には感染症が蔓延したりしています。

こうしたときには、それなりの高体温を実現できる身体の方が生き残る可能性が高い、ということもありそうです。

もちろん、体温が上がりっぱなしでは、熱中症ではありませんが、身体の不調が出現しますので、体温が上がったら、今度は汗をかいて、それなりに体温を下げることも大事になってきます。こうした体温の上げ下げを繰り返すことで、ひとの身体は、体調を整える、ということをやっているのかもしれません。