個と集団

今までも何度か書いてきていますが、ヒトというのは、群れを形成して生きていく生き物です。

…ということは、状況によって、群れの生存が、個体の生存よりも優先されると言うことにもなります。もちろん、それをどこまで許容するのか、というのは、極めて重大な倫理の課題になるわけで、これはこれで、いろいろとややこしい話が山盛りになります。

ちょっと話が飛びますけれど、医学部に入学する前、にしむらはしばらく、農学部に通学している時代がありました。

稲作についての話題などを講義で聴いたことがあります。イネの収率を上げる…たくさんのコメが実るようにするためには、栄養(肥料)が必要になります。じゃあ、たくさんあれば、あるほど良いのかというと違うのだそうです。過剰に栄養を与えすぎると、イネ個体は自分自身がどんどん大きくなった結果、コメを作らなくなります。

「栄養が集まりすぎると、自分自身を大きくさせることで安心してしまい、次世代を残さなくなるのだろうか」と当時考えたことがあります。いろいろと示唆的な実験結果ではないかと思います。

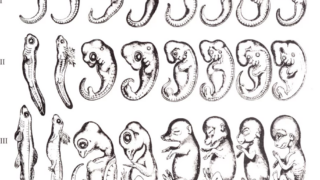

ところで、植物は比較的寿命が長いものもありますし、挿し木などのクローンで増えることもあります。たとえばバナナなんかはクローン、ってことで有名です。日本ではソメイヨシノがそう言われています。ソメイヨシノの寿命はだいたい50年くらい、と言われていました。川沿いなどの植樹は戦後まもなくのものが多いらしく、あちこちでそろそろ植え替え…みたいな話が出ています。改めて挿し木などで苗を作れば、それなりに若返りますから、そういう意味では(ヒトの手を借りつつ)上手に増えているようにも見えます。ところが、我々ヒトを含む哺乳類はそう簡単な話では増えられません。

やはり次の世代が育たなければ、種として滅んでいくことになりかねない、ということです。

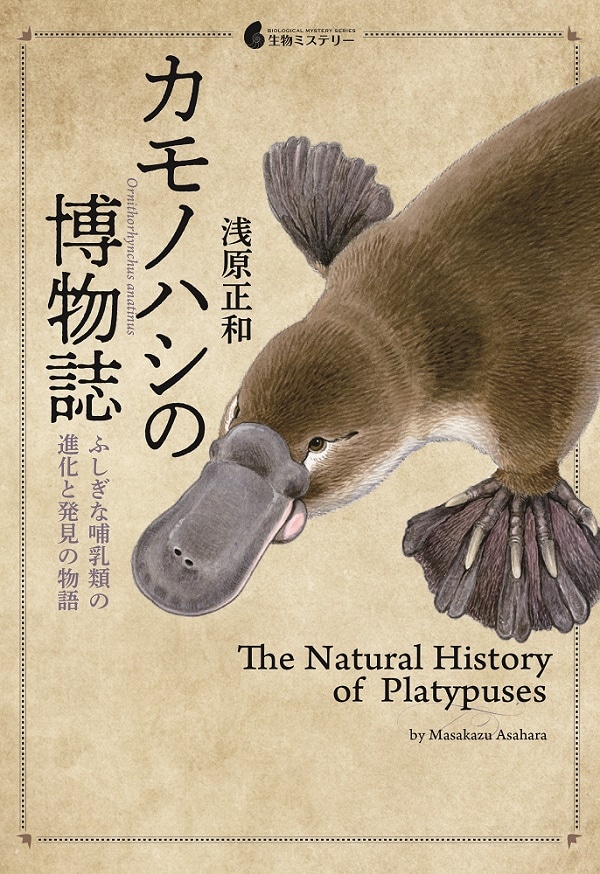

卵から生まれる、卵生の哺乳動物がいます。カモノハシというのがその動物の名前です。

彼らは嘴を持っています。関西圏だと、JR西日本が使用しているICカード、ICOCAというのをご存知でしょうか。あのキャラクターが「カモノハシ」ということになっています。実際のカモノハシは青くありませんが。

『カモノハシの博物誌』という本があります。にしむらが見かけて、入手したものは、クリニック待合に置いておりますので、またお時間あるときに開いていただいたらと思います。

カモノハシ、という動物はいろいろと不思議なことがあります。そもそも、嘴でどうやって哺乳しているのでしょう?なんていうことも不思議だったりします。

この本の中にはいろいろとカモノハシについての専門的な情報がちりばめられているのですが、最終章に、どうやってカモノハシは生き残ったのか、という話が書いてあります。化石の研究をすると、オーストラリアの東海岸側とタスマニア島以外にも、けっこう広い範囲で分布していたことが分かるのだそうです。が、歴史的な話を考えるなら、現在の生息地以外では絶滅しています。

逆に言うなら、かろうじてここで生き残った、と言うことができます。

種として生き残るためには、生息範囲を拡げることも大切なことなのだ、と書いておられました。

ええと…?絶滅したところの個体は?その最後は?みたいな話は、大きく見ている間は、あまり議論にはならないようです。これはこれでつらい話ですが。

ヒトの生存、ということで考えるなら、ヒトは、脳みそというものを発達させました。

そして、これは、いろいろと「悪いこと」を記憶し、想像することで、集団の安全性を高めていく、という形で効果を発揮します。

ところが、じゃあ、不安や心配事、悩みを抱えている個体は大丈夫なのでしょうか?っていう話になると、どうなんでしょう。やっぱりだいぶ負担が大きいように思われます。

社会の集団の中に、こうした考えを持っていて、共有してくれることがあると、社会全体としては、とてもスムーズにまわるようになる、こともあったりします。

が、じゃあ、その時に「縁の下の力持ち」みたいなポジションを押しつけられた個体はどうしたら良いのでしょうか?

そういえば、動物園のサル山には、その周辺にイノシシが一緒に飼育展示されています。サル山の中で、いちばん地位の低いサルが、そのフラストレーションをイノシシにぶつけることで解消するのだ…という話を幼い頃に聞いた覚えがあります。

イノシシは、小さいサルが癇癪をぶつけても、気にならないのだ…という風な話だったように思いますが、これも本当なんでしょうかしら。ねえ。

クリニックの臨床では、そうした大きな集団を見る、というよりは、もっと細かく、個々人の悩みとか苦しみに焦点を当てることになります。つまり「縁の下の力持ち」をやって来たけれど、やっぱりしんどい、というような方がたくさんいらっしゃいます。

かと言って、そうやって引き受けてきたことを、自分がひっくり返したら、上の建物が全部崩れてしまいそうで…と我慢しておられる方もいらっしゃいます。

むしろ、そこで我慢なさらない方には、そもそも最初から縁の下ポジションをお任せしないのかも知れません。

聖書の言葉にも「一粒の麦が、地に落ちて死ねば、多くの実を結ぶ(ヨハネ12・24)」という表現があります。個人を犠牲にして次の世代を栄えさせる、ということは、ある種の信仰が必要になることなのかもしれません。