共同体の構成

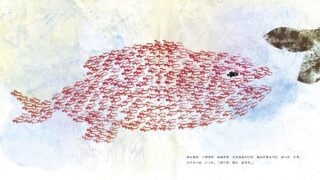

ヒトは、群れを作って生きている生き物です。今でも「ムラ」とか「マチ」というような群れを形成しています。

群れを作る生き物が、子育てをするとき、通常は子育てに、複数の大人個体が関与する、という形になります。

ご多分に漏れず、ヒトという種族も、ずいぶんと長いこと、いろいろな大人の手を借りて子育てをやってきたようです。

人類進化の中に「おばあちゃん効果」と呼ばれる現象があります。子どもを育てる時に、おばあちゃんが手を貸すことで、子どもの生存率が上昇するのだということらしいです。

血縁が、ということではなくて、ひと世代前の老人が生き残っているということは、つまりそのひとは知恵を持つ者だったのでしょう。

その知恵を子育てに応用しよう、という話であったのではないかと思います。

一方で現代日本の子育てを振り返ると、ワンオペ育児は当たり前…という雰囲気があります。核家族で、父親…ないし夫は今日も残業で遅くなり…という話になると、まだ言葉もままならない赤ちゃんと、母親とが二人っきりで閉鎖空間に閉じ込められているような状況になります。赤ちゃんは、自分でなにかをすることができませんから、その生活はすべて、母親にかかってしまうわけです。

これは、どう考えても、お母さんが大変。

だったら、昔ながらの子育て風景に引き戻しましょうか…?って話を無理矢理実現しようとすると、他人が自分の子どもに好き勝手、いろいろな干渉をしてくる、という話になります。

うっかりすると、食べ物を口移しで与えてみたり(虫歯になるから、それはやめて!って言ってるのに!)、変なことを教え込んだり、あるいは、勝手に抱っこしていたり…なんていうこともあったりしそうです。最近、街中では、ひとさまの赤ちゃんを勝手に抱っこして、そのまま赤ちゃんに傷をつける、というような通り魔的な犯行もある、などとSNSでは言われています。これまた、ひとに赤ちゃんを触れさせることへの警戒が強くなりそうな話です。

自分の子を育てている時に、他者にたいして攻撃的になる母親も存在します。それだけ、我が子を守らねばならない、という緊張が強まっているわけです。

なぜ、昔は大丈夫だった、社会での子育てが、今はできなくなってしまったのでしょうか?って考えるのですが、戦後すぐに出来たニュータウンに、若い人たちは飛びつきました。

核家族に憧れて、それを望んだ人たちがとてもたくさんいらっしゃったわけです。

つまり、「昔は大丈夫だった」のは、見かけだけで、昔から、自分の子どもに勝手に手を出されることを嫌だと感じていた人たちが多かったのかもしれません。

それでも、昔は、それしか無かったわけですから、仕方ない、と諦めていた…というのが実状だったのかもしれないなあ、と思います。ここはあくまでも想像ですけれど。

今は、親「だけ」が子どもの養育を決めることができる、という環境が整ってきた、ということなのかもしれません。

これを単純に「良いこと」とも「悪いこと」とも言いづらいのですが、結果として、母親は、ひとりで我が子を育てる、というタスクを引き受けることになってしまいました。

また、社会における価値観も多様化しています。

以前なら、もっと画一的な価値観をそのまま呈示していれば済んだ話が、今はそうも言っていられなくなりました。

このあたりも、育児の大変さに関わっているように思われます。

子どもを他者に委ねることが難しいと感じる時代に、じゃあ、どうやって、他者が子育てに関わる形を作っていけるのか?

ワンオペ育児がつらい、と感じているお母さんたちを、どうやって支えることが出来るのか?

こうした課題と問題点をなんらかの形で解消した集団を、いわば「共同体」と呼ぶことができるのではないか、と思います。

じゃあ、具体的には、どうやったら、問題を解消できるのか…?

…と、ここがキモになるのですが、やっぱり通り一遍の提案ではなかなか解消できるようにはならなさそうです。

何かうまい方法があれば良いのですが。