医学の進歩

「医聖」と呼ばれるヒポクラテスから数えること、およそ2500年が経過しました。

その間、医学は「進歩」してきた…と言えるのだろうと思います。

ヴェサリウス等による解剖学の研究と蓄積も(16世紀)

エーテルによる全身麻酔も(1846年)

局所麻酔の発見も(1879年)

レントゲンによるX線の発見(1895年)と、その活用も

インスリンの発見や実践も(1921年)

フレミングによるペニシリンの発見も(1928年)

みな、医学の進歩だ、と言えるでしょう。

抗菌薬の発見と使用は、「魔法の弾丸」という概念を作り出しました。つまり、病気にのみ影響して、宿主であるヒトには何にも影響が出ない薬、というアイデアです。

本当に狙った「異物のみ」を排除できるなら、それに越したことはありません。

抗菌薬の次は、抗癌剤などの開発に熱が入りました。癌細胞は、やはり正常の細胞と異なる「異物」です。これを上手に弁別して、排除できれば、癌の治療が進みます。

X線は単純写真や透視法から、CTへと技術的に展開されました。また、放射線診療は、X線だけじゃなくて、他のエネルギー準位の放射線を用いることで、ヒトの身体を分析することをも可能にしてきました。

今ではX線CTだけではなくて、核磁気を用いたMRI画像、あるいは超音波でのエコー検査、その他の核医学検査など、様々な形の画像検査が発達してきています。

テクノロジーの進歩にはめざましいものがあります。

その一方で、ずいぶん前から「テクノロジーに寄りかかる」ということへの懸念が挙げられていました。テクノロジーを信奉するあまり、ひとと人との関わりが薄くなっている…みたいな文章も、しばしば認めたものです。

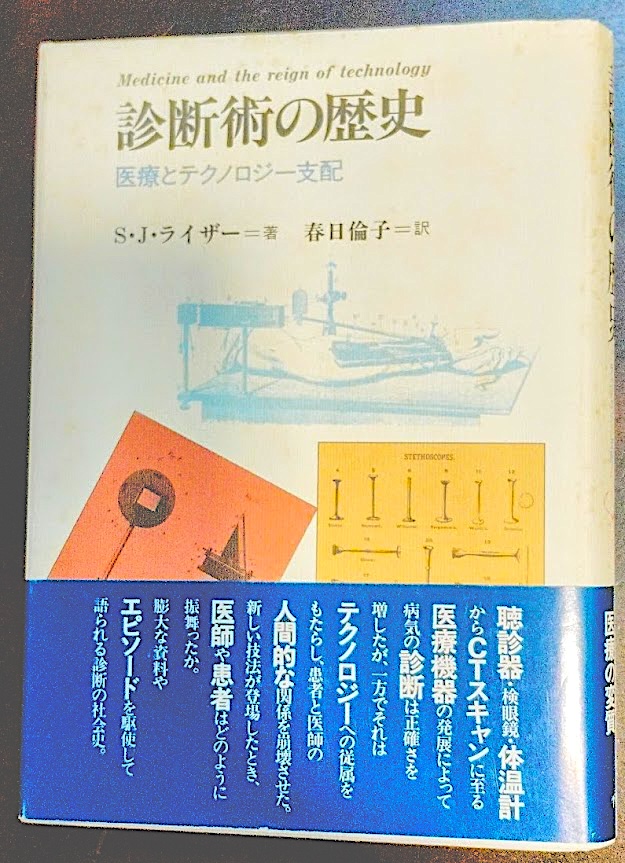

翻訳本1995年 平凡社

この本の帯には

聴診器・検眼鏡・体温計からCTスキャンに至る医療機器の発展によって病気の診断は正確さを増したが、一方でそれはテクノロジーへの従属をもたらし、患者と医師の人間的な関係を崩壊させた。

と書いてあります。まあ、帯文ですからねえ。だいぶ煽っているのだろうと思いますが…。

ところで。

もう、ずいぶんと前の話になりますが、ある方にこんなことを言われました。

「医学が進歩した、進歩した、と言うけれど。じゃあ、電気が急に来なくなったとして、そういう場所で、進歩した医学の中で、お医者さんは何ができるようになったんだい?」

この投げかけは、けっして、わたし一人に向けられた問いではありませんでしたが、その後、わたしの人生を大きく揺るがせた言葉になりました。

「進歩したのは『科学技術』であって、医師の技量ではないよね?」

という言葉に、本当に圧倒されたのでした。

当院も電子カルテを使用しております。

先日はサーバーが20分ほど停止し、処方箋の出力もできなくなって右往左往しました。

停電にならなくても、なにも出来なくなる…ってこういうことか…と、今後に備えることにしましたが…。

電気の来ていない場所、なんて日本国内にはあまりありませんが、そういう過酷な場所で、医者にできることって一体どんなことがあるのだろうか?とは思います。

電気だけではなくて、薬の供給がなければ、医者が治療できることも本当に限られるわけです。薬も無い場所で、じゃあ、何ができるでしょうか?

たとえ、薬が供給されていたとしても、その薬が「思ったよりも効果をあげられていない」なんていうことは、ままあり得ることです。

わたしの専門領域である婦人科関係でも、月経困難症とか、月経前症候群(PMS)とか、あるいは更年期障害とか。いずれの不調に対しても「ホルモン治療」が推奨される場合があります。が、ホルモン治療で症状が解消しない方もけっこういらっしゃいます。

ホルモン剤以前は、じゃあ、医者はどうやってそれに対処していたのでしょうか?

(それ専用の薬が実用化される前は、疾患そのものが認識されていなかった、というような話もあります。インフルエンザも診断薬と治療薬が相次いで実用化されたので、タミフルの使用量は目に見える形で評価されるようになりましたが、それまでは対症療法でなんとかしていた…あるいはなんともならなかった、ということだったはずです。)

ホルモン剤が万能だ、という雰囲気が出来てしまった今、そういう「古い智慧」みたいなものは、あまりにも古くさい話として、隅に追いやられている…くらいならまだしも、すでに捨て去られているのかもしれません。

漢方は、昭和から変わらない、と、時々言われます。いや、江戸時代からさほど変化が無いのかもしれません。

長年、東洋医学会に関与されてきた、大ベテランの先生が「当初参加した時からなんら変わりない」と、進歩がないことを嘆いておられましたが、ひょっとすると、そういう変わらない中に、現代の医者が捨て去ってしまった古い智慧が紛れ込んでいるのではないか、と思うことがしばしばあります。

ここ数世代で、社会のあり方もずいぶんと変化してきました。科学技術と文明が、ヒトの繋がりと関わりの形をずいぶんと変容させていっている、という実感もあります。電話も、テレビも、インターネットも、スマートフォンも。

しかし、わたしたちの身体は、そこまで急に変化してくるものでもありません。

長年使ってきている、古いシステムについて、古い医学の中には、古い智慧とともに、今の現代人が忘れてしまった深い洞察がある。そんな気がしています。