教えない教育

国語の教科書のなかの文章に、「教えない教育」についての文章が入っていることを、どう考えたら良いのでしょう?

教科書作成者からのかなり鋭い体制に向けた批判、なのかもしれない、と思います。

わたしが、子どもの頃から、そんなことばかりを考えていたわけでは…ありません…と言いたいところですが、どうだったでしょうか。よくよく考えると、昔からめんどくさいヤツだったかもしれませんねぇ…

教科書を読んで、国語の授業を受けていた当時は、まだ、そこに出てくる文章というのは、ある種の「権威」がある、と思っていました。書き手の意見表明として捉えるのではなくて、わりと無条件に「正しいもの」である…みたいな思いがあったような気がします。(教科書は検定がありますから、よっぽどの文章でないと収載されませんし。)

そんな折り、そういえば「桜前線」という言葉についての文章がありました。

教科書に一文。そして、当時なにかのテスト問題だか、に一文。

一方は「桜前線などという無機質な言葉を使ってしまっているのはけしからん。なんなら「桜じいさん」くらいにしてはどうだろうか」という文章でした。もう一方は、「桜前線とは、大変に情緒にあふれた、良い言葉だ」というような文章でした。

相前後して、これら2つの文章に立ち会って…級友は何を考えたのでしょうか。わたしは何を考えていたでしょうか。

ひとの立場によって、思いがそれぞれに異なる、と思ったのでしょうか。

かなり意外性が強かったので、今でも記憶に残っているわけですが。

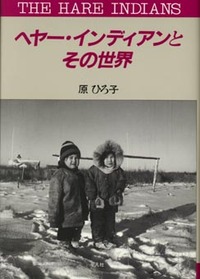

先日書いた「ヘアーインディアン」の話をもう一度してみようと思います。

https://www.heibonsha.co.jp/book/b158724.html

彼らは、教えないのだ、と、文化人類学者の原ひろこ氏は書いています。たとえば、「ストーブというのは、触れたら熱いのだ」ということを、彼らは教えません。

じゃあ、どうするのか?というと、小さい子どもが、周りのものに興味を持ち始めた時。大人は、それを黙って見守るのです。

そして、あえて、子どもがストーブに触れることを、そのまま放置します。とはいえ、安全には配慮しているわけです。ちょっと触れる、というようなバランスになるような、そんな塩梅の工夫はしている様子でした。うっかり突っ込んだりして、大きな火傷を引き起こす、なんていうことが無いような距離感で、安全管理しているようです。

子どもは、ちょっと触ったそれが熱いことを、身を持って知ります。自分自身の体験として、ストーブというのはさわると熱いのだということを理解し、その後、近づくときには、注意するようになるわけです。

極地に近いところで生活する部族ですから、冬になると、かんじき、というのを履いて、行動することになります。かんじきは、やわらかい雪の上を、足をめり込ませることなく歩くためにはとても便利な道具です。

ここで、著者は、とっても困ることになります。

彼女は「かんじきを履く予行演習がしたい」と、現地の大人に相談したのでした。雪が積もれば、すぐにかんじきを履くことが必要になります。それまでに、履き方を覚えて、慣れておかねば、置いて行かれることになりかねません。

ところが、ムラのおとなたちは笑うわけです。「雪も降っていないところで、どうしてかんじきを履くんだね」と。

そんなこと言われたって、今まで見たこともないなら、履ける自信がない…と悩みながら、結局初雪の時に、周りの大人を一生懸命観察して、見よう見まねでかんじきを履いたのだそうです。そして、大人は「ほら。履けたじゃないか」とコメントした、と書いておられました。

彼らの中に、「(意識的に)教える」という言葉や文化が、おそらくは存在しなかったのでしょう。小さい頃から大人のやっていることを「見取る」という形で伝達する、伝達を受けるというのが彼らの教育システムだったのかもしれません。

そういえば、これは別の地域の先住民ですが、アボリジニは、自動車の運転を、数日横で見ているだけで、習得してしまえるのだ、と、文化人類学者で、作家の上橋菜穂子氏(だったと思います)が書いていました。

文字を持っていない生活の中では、こうした見取りによる学習が必須になります。

そして、やはり、そういう見取りでの教育を積み重ねてきた家系は、きっと、見取りの能力も高くなるのだろうと思います。(遺伝子がそのようになってゆくかどうか、という点については甚だ難しい議論になりますが…)

もうひとつは、生活にそれらの技能が必要だったということでしょうか。

生きていくために必要な技能ですから、それらをきっちりと習得しないと、すぐに生活に支障をきたす、ということもあるのかもしれません。

見取りに熟達し、自動車の運転を覚えて免許を取得したアボリジニも、パソコンの取り扱いは、見ているだけでは習得できなかったそうです。やはり、これは概念的にもうちょっと別の知識ないし、想定が必要になるもののようです。

現代、日本における学習は、どちらかというと、言葉や、概念の上で操作するものが多いのだと思います。ですので、教えないままで習得させる、というのは、かなり難しいでしょう。そういう概念の動作ばかりが優先される、というのが、健全なヒトの営みと言えるかどうか、という点では、少し悩ましいところがありますが…。

実地に、直接的な学びを得ること。

たとえば、火をおこす。

たとえば、楽器を作って、音を鳴らす。

たとえば、木を削ってモノを作る。

そういう、直接的な経験が、なにか、根源的なものとして、ヒトに重要なのかもしれない、と思うこともあります。

そのような直接的な経験は、場合によって、教え込む、というよりは、その場でともに在る中で、習得されるようなもの、なのかもしれません。

もちろん、受け取るひとの感受性によって、何をどのように受け取るのか、というのはまた変わってくるわけでしょうけれど…。