漢方処方の決定方法

漢方薬を処方するときには、ちゃんと診察(四診合診)して、患者さんの病態を把握すること、というのがとっても大事です。

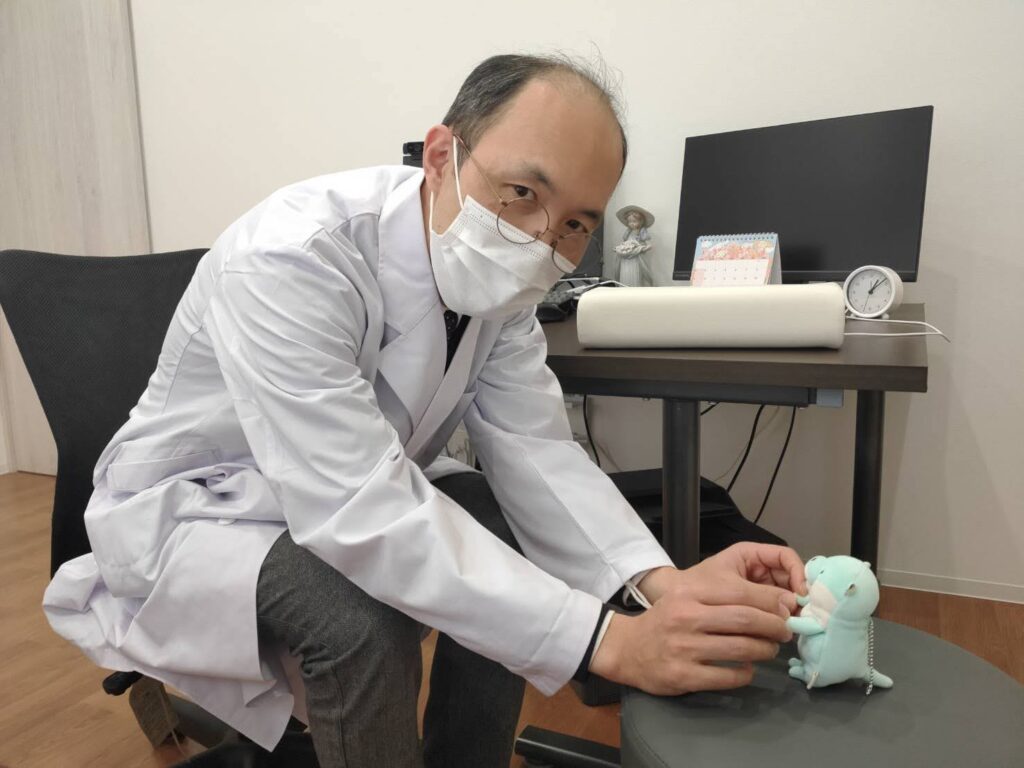

脈診する院長(にしむら)。手をつないでいるわけではありません…。相手がちっちゃい方だと、脈を取るのもけっこう難しいです。

たとえば「冷えています」っていう方が、どのような冷え方をしているのか、冷えている部分はどこか、手足の先が冷えているとして、それは経絡的にはどこまでなのか、あるいは、ストレスによる緊張で冷えているのか、それとも、そもそも腎の気が足りないのか…もしくは冷えのぼせなのか…といろいろと考えます。

それから、おもむろに処方を決める、というのが、まあ、本来の漢方処方のプロセス……だと、わたしは考えています。

「ああ、風邪ね。じゃあ葛根湯」というような形の簡便処方は、病名漢方処方と呼ばれ、きちんと漢方的な診察ができていない、と言われかねない……と少なくとも私はそう考えていました。

ところで、今までは産婦人科の診察室で座っていたのですが、開業すると、いろいろな方がいらっしゃいます。この季節、花粉症の方もずいぶんとお見かけするようになりました。

花粉症は…。ああ、花粉症ですか。じゃあ…って言って「小青竜湯」を処方すると、結構な確率で、「花粉症が楽になった」と言って頂けるのです。

似たような処方が、もうひとつあります。

「こむら返りに芍薬甘草湯」というパターンです。これも、こむら返りがあったら、そのままあまり何も考えずにこの処方を出すと、かなりの割合で有効、という判定が出ています。ただし、芍薬甘草湯は甘草の量も多く、長期連用すると、偽アルドステロン症の発症リスクが高まる、と考えられています。こむら返りの症状を緩和しつつ、長期化するようなら、別の処方を選択して、こむら返りが出にくい体質に変化させてゆく、などの方法を採ることが推奨されるのだと思います。

ちなみに、小青竜湯には、魔王…じゃなくて、「麻黄」という生薬が含まれています。これは、交感神経の緊張を高める作用がある生薬で、日本人の研究者がこの麻黄から「エフェドリン」という薬を開発しています。

高齢者になると、このエフェドリンの影響が強く出る場合があり、食欲不振や、排尿困難などが引き起こされる場合がありますので、注意が必要です。

麻黄を避けたい場合、苓甘姜味辛夏仁湯という処方が、麻黄が含まれていない、小青竜湯に似た作用をする処方として知られています。

ツムラの医療用漢方エキス製剤にはそれぞれ番号がつけられているのですが、小青竜湯は19番が、この苓甘姜味辛夏仁湯には119番が割り振られています。

いずれも、基本的には風邪に用いる処方です。

とはいえ、漢方の処方の中には、葛根湯や麻黄湯、桂枝湯など、風邪に用いる処方がかなりたくさんあります。風邪の病態や、本人のもともとの体質などを考えて、処方を決めるということになります。

「漢方薬って、長いこと内服しないと、効果がないんですよね?」と訊かれることも時々あります。

長いこと内服している間に徐々に効果が出てくる処方も、もちろん、あります。

が、さすがに「風邪ですねえ…じゃあこの処方をしばらく内服してくださいね。3ヶ月くらいしたら、治ると思います」…っていう話はちょっとおかしい、って皆さん思ってくださるだろうと思います。

芍薬甘草湯も、内服して数分の間に効果が出てきますし、小青竜湯も似たような時間で、効果が出てきたことに気づいてもらえることがあります。

風邪に使う処方なども、効果が出始めるのは内服してから15分程度から、と、それなりに早めに効果がえられる処方があります。どうぞご安心ください。