漢方製剤の併用について

ちょっと難しい話をします。普段ブログではあまり書かない、漢方薬の話。

漢方内科クリニックのはずなのに…久しぶりにちょっと漢方の話をするとなると、うっかり、しちめんどくさい話になってしまいます。

以前も書いたことがありますが、わたしが「漢方」の看板を背負って外来に立ったのは、大学院生の時のことでした。2014年のことですから、10年以上前の話です。

漢方専門医を取得した直後でしたが、今から考えるといろいろと未熟な診療をしていたのだと思います。

大学病院にいらっしゃる方の病状はけっこう重たい方が多くて、漢方薬エキス剤って、効かないんじゃないだろうか…?と勘違いしてしまいかねないような診療を続けていました。

当時は保険のルールなど知ったことか、という勢いで、方剤を3剤とか4剤とか併用して処方していたのでした。それでやっと、なんとかちょっとマシになってきた…みたいな方がおられました。

「いろいろ薬は貰っているのだけれど。ぜんぜん良くなった気がしない」という方もいらっしゃいました。

うーん。いちおう、この方の症状、押さえ込む方向でなんとかやっているのだけれどなあ…まあでも実感が無いのだったら、薬を継続する意味も無いかなあ…と、「じゃあ、一度全部やめてみましょうか」とご提案したこともあります。

効いているのだか、効いていないのだか、ハッキリしないのであれば、一度やめてみたら良い、と今でも思うのですが(効いている実感が無くても、きっちり飲み続けていただかなければ困る薬もありますので、自己判断で中断する前に主治医ときっちりご相談くださいませ)、それでも、「ぜんぶやめてみた」はあまりお薦めしません。一度やめて、次の外来の時には、思っていたよりも状態がわるくなっており、そこから改めて体調を建て直すのに、半年くらいかかったのではないか、と記憶しています。

薬局でこれとこれを処方されていて…というような方もいらっしゃいました。それを全部置き換えるような処方は無いのだけれど…と思いつつ、複数処方していたのですが、他の先生に「これとコレは効果が同じだからどちらかで良いよね」と言われ、減薬されたこともありました。保険診療のルールの中で、と考えると仕方ない話です。減薬する前は、だいぶ調子良かったのですが…。

漢方診療で有名な、高雄病院で指導的に診療をなさっていた、今は亡き江部洋一郎先生は、そのご著書『経方医学』の中でも、エキス製剤に含まれる生薬量がそもそも足りていない、ということを書いておられます。元々、「両」とか「枚」とかそういう単位で書いてあるものを、グラム換算するときに、これ、多すぎるんじゃないの?という懸念から、ずいぶんと減らしてきた、みたいな話をされていました。比率が一緒であるなら、棗なんかは「一枚、二枚」って数えていたわけだから、棗一枚の重さを考えると…みたいな話で、今の10倍くらいは使っていたんじゃないか、という主張をされています。

実際に臨床でどうなのか?という話が重要ですから、その辺の話は、昔お世話になった先生にもうかがったことがあります。日本人は、中国人よりも胃腸が繊細だから、量が少なくて良いのだ、という説もありますが、結論から言うと「ひとによる」のだそうです。

ひとによっては、少ない量で効果が認められる場合がある一方で、それなりの量を内服していただかないと効果が出ない、という方もおられる、というのが臨床経験からの、当面の結論ということになりそうです。もちろん、保険のルールなどで、薬を使える量には上限がありますので、それ以上使わないと…というときには自費で購入していただくとか、いろいろと面倒くさい運用が必要になりますが。

とはいえ、漢方のご専門ではない先生方が、処方されている内容をチラチラと見せていただくと、そりゃ、その処方選択では、効果を感じられないよねえ…と思うことも多いです。まずは、単純にエキス製剤に含まれている原料生薬の量が少ないから、という話をする前に、きっちりと患者さんの体調をしっかり観察して、ちゃんと効果が出る方向性の処方を出さねばなりません。このあたり、わたしは漢方ばっかり勉強してきましたので、わりとマニアックにやりますが、西洋医学と両方見比べながら、というスタイルでなさっている先生にそれを求めるのは、ずいぶんな無理難題なのだろうと思います。

漢方薬は効かない、と思っておられる方、あるいは漢方薬が効いてくるまでに時間がかかると思っておられる方が多いのは、この見当違い…あるいは、芯を捉え切れていない、ピントをあわせられていないような処方をされてしまっているところにもありそうです。もちろん、効果が実感できるようになるまで、時間がかかる場合というのもたくさんありますから、時間がかかっていることだけで、即ち処方の選択を間違っている、という判定にはなりませんが。

見当外れと言うか、ピントがずれたような処方を長期間されているのを見ると、有限の生薬資源を無駄遣いされている…という悲しさを覚えることもあります。まあ、頻用されている、こうした処方には、わりとストライクゾーンが広いものが多く、さほど大きな悪影響が出ないことが救いです。

話が脱線しました。漢方薬エキス剤の併用の話。

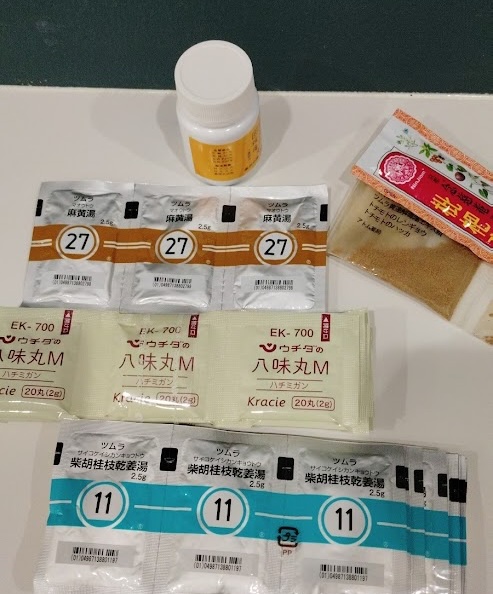

漢方薬エキス剤を2種類、あるいは3種類併用する、というのは、こうした薬の力が及ばない時に行うことがあります。同じような働きを持つ処方を重ねることで、効果がしっかり得られるように、という思いで処方する形になります。

また、症状が多岐にわたる時にも、処方を併用することがあります。これは、1種類の処方ではカバーしきれない部分を、別の処方でカバーする、という形です。

いくつかの漢方エキス製剤には「あれ」と「これ」の「合方」というのがあります。つまり、すでにあれとこれを組み合わせることをやっていた、という話になります。柴苓湯は小柴胡湯と五苓散の合方ですし、胃苓湯は平胃散と五苓散の、温清飲は黄連解毒湯と四物湯の合方になっています。茯苓飲合半夏厚朴湯、という文字通り「合方」であることを示す形の処方もエキス製剤になっています。

こうした処方を真似て、別の組み合わせを使うこともありますし、これらの「合方」方剤と、別の方剤を組み合わせて併用することもあります。

あるいは、漢方薬エキス剤には無い処方に似せて構成するのに、複数の方剤を用いることもあります。香蘇散と六君子湯を併用することで「香砂六君子湯」の方意とするとか。わたしは最近「竹葉石膏湯」の方意で竹茹温胆湯と白虎加人参湯を併用したりすることがあります。

そういえば、「神田橋処方」と呼ばれる併用方法も精神科領域ではジワジワと有名になってきているようです。

https://www.iidabashi-mental.jp/information/archives/post-655.html

神田橋処方には、桂枝加芍薬湯と四物湯の組み合わせ、と書いてありますが、桂枝湯加減はたくさんのエキス剤があります。四物湯をまるごと含む処方もかなり多いです。なので、広義には、「桂枝湯の生薬を含む処方」と「四物湯の構成を含む処方」との併用を「神田橋処方」とすることがあるようです(マニアックな記述になってしまいました…)。

出来るなら、あまりとっちらかった処方ではなくて、2剤か3剤の組み合わせでスッキリと処方して治療してゆきたいのですが、なかなかスッキリそのままで、という方ばかりではなかったりします。

いろいろと考え方がありますので、あまり併用しない、ということをおっしゃる先生もいらっしゃいますが、当院では、薬の力を重ねたり、あるいは薬を効かせられる範囲を拡げたり…という形で漢方薬エキス剤の併用処方をしております。