現代人のストレス

「現代はストレスの多い時代だ」というような表現を目にしたことがありますでしょうか?

ひと昔前…いやふた昔でしょうか、もっと前でしょうか…「テクノストレス」という表現がありました。それよりも前の時代に、チャップリンという喜劇映画俳優に『モダン・タイムス』という映画があります。これが1936年の映画だそうです。この時期にはすでに、自然から乖離した、工場での生活を風刺した映像が公開されている、ということになります。

そうした、技術の要請に追い立てられる生活がストレスになる、ということなのであれば、「人間の生活が自然に近い状態の方がストレスは少なくなるのか?」という、1つの「リサーチクエスチョン」が立てられるのかもしれません。

まあ、ストレスとは何か、というところからあらためて考え直さなければならないのかも知れませんが…。

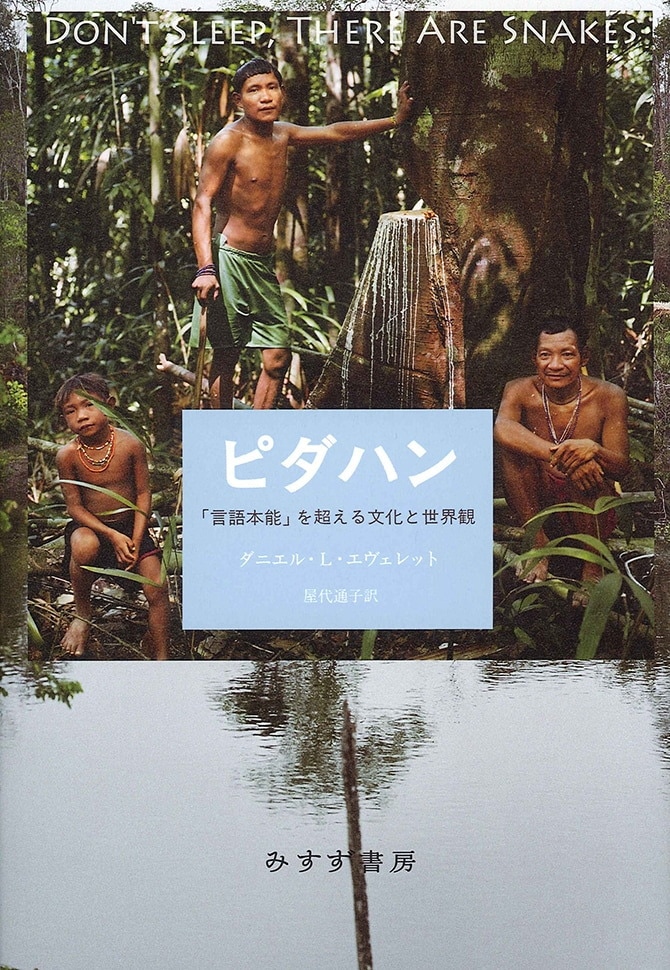

2012年にみすず書房から出版された『ピダハン』という本があります。これは、もう、ものすごい名著だと思うのですが、南米・アマゾンの原住民の中に入っていった言語学者が、彼らの生活を活写しています。

https://www.msz.co.jp/book/detail/07653

Pirahã people という言葉で検索をかけていただくと、ピダハンの動画も見ることができます。かれらは、西洋文明のもたらしたTシャツを着ており、部族に特有の儀式もなく、特殊な装身具を作ることもないのだそうです。いま風に言うなら「映像映えしない」という部族でした。

ところが、ここを調査に入った言語学者(『ピダハン』の著者であるダニエル・エヴェレット)が、驚くべき報告をします。

「彼らは、(言語学の世界を変えてしまった、有名な言語学者である)ノーム・チョムスキーが提案した『全ての言語に共通する基本的な文法規則』を満たさない言語を運用している」と。

まあ、そこに至るまでの物語はぜひ、本を読んでいただきたいのですが。動画で見ると、ピダハン(あるいはピラハン)族の人は、ずいぶんと穏やかな表情と、穏やかな声を発する様子が見て取れます。

彼らにはストレスは無いのでしょうか?

彼らの「おやすみなさい」の挨拶は、本の装丁にもなっている「ヘビがいるから、深く眠りすぎるなよ(Don’t sleep, there are snakes.)」というものなのだそうです。短時間の浅い睡眠を続けていて、容易に死ぬ環境にある、ピダハンは、寝不足のストレスとか、死の恐怖とかがありそうなものですが、ずいぶんと穏やかな状態におられるように見受けられます。

わたしがフィリピンをはじめて訪問したのは、うちの子どもが小学校を終えたか、終えてないか、くらいの時でした。だんだん難しい年頃になっていたのですが、もろもろの事情があり、子どもと一緒の訪問でした。熱帯ですから、暑いです。途上国の、貧困の地区を訪問しましたから、衛生状態も日本に比べると良くない。

快適とはなかなか言いづらい場所だったのかもしれない、と思います。ですが、次の年に、妻も「フィリピンを訪問してみようか」と思った理由は、帰国後の子どもの第一声が、あまりにも穏やかだったから、と言っていました。

これだけ飽食の時代と言われるようになり、世の中のあちこちで空調がきいていて、清潔な社会でありながら、日本は、どうしても高いストレスにさらされる国になってしまっているのでしょうか?

日本の社会における「うっすら不機嫌」という状態が、慢性的な緊張と、現代的なストレスにつながっているのではないだろうか、とわたしは考えています。

なぜうっすら不機嫌なのか?というあたりは難しい議論になりそうですが…。

逆説的な言い方をするならば、ひょっとすると、死が遠ざかったから、という表現ができるのかもしれません。死ぬ、という大きなストレス因が遠ざかった…ような社会を作ったために、かえって、それよりも小さなストレス因が相対的に大きくなってしまった、ということでしょうか。

できることなら、もう少し、のんびりゆっくり、穏やかな生活をおくりたいものです。