直接会いにいく

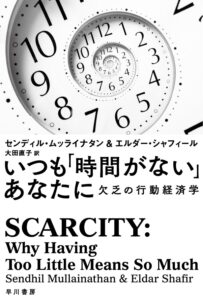

新型コロナウイルス感染症が蔓延した時には、ずいぶんと「ステイホーム」のかけ声が強くかかりました。それでも、仕事をせねば干上がってしまいますし、わたしの仕事である「医療」は直接接する必要があるものが多いわけでした。いろいろと感染対策をしつつ出勤していましたが、通勤時間帯の電車が、半分くらいの席しか埋まっていない(平常時は、立ったままで乗る人たちでいっぱいになっている路線です)、などということもあり、ずいぶんと閑散としていたものでした。

医者の学会活動もずいぶんと縮小され、Webでの開催が増えました。今は「現地開催」が再び増えて来ていて、一部で「ハイブリッド開催(現地参加とWebでの視聴が可能)」が残っている状態です。診療を続けながら、学会に参加する、という意味では、ハイブリッド開催も大変たすかります。視聴するこちら側はカメラに映っていませんので、極端な話、パジャマで寝転びながらでも学会に参加できる、というのは便利な時代になりました。

さて。そんなことで、しばらくは、もっぱらウェビナーとリモート参加ばかりだったのですが、ここ最近、少しずつ、現地開催の勉強会や講義などに顔を出すことも増えて来ました。

先日は、お師匠さまが、今でも大学で講義されているのを知り、久しぶりにリアルお師匠さまのライブ講義を堪能してきたところです…。

このお師匠さま、本当にすごいなあ、と思うのは、もちろん、その知識とか臨床の経験とか、勘とか、そういう部分もあるのですが、今回、講義に参加して、改めて感じたのが「相づちの打ち方」なんです。

絶妙なタイミングで、上手な相づちを入れることで、話が進みます。そして、喋っているひとに、すごく「受け止めてもらえた」感が出てくるのです。

そして、その相づちを打ったところから、どちらに話を展開するのか…というあたり。

ちょうど聞いていた講義の中では、助言するなら「誰にもいわれたことのないこと」「意外性」を大事にしなさい、という話をされていました。

なるほど…?

確かに、いつも「勉強しなさい!」と声をかけられているような子どもに対して、「勉強しなさい!」という声かけをしたところで、凡庸な反応しか引き出せないですよねえ…。

逆説的なアドバイスの方が、だんぜん、「この人は何を言っているんだ?」という疑問と一緒に、注意を向けてくれるのかもしれません。もちろん、逆説的であって、そのまま破滅に陥るようなそんな言説ではダメですから、この辺の勘所も難しいです。センスが求められる部分だと思います。

どういう形でこのセンスを磨くのか…?という疑問を抱えて、講義から帰ってきました。

うーん。どうやったらセンスが磨かれるでしょうか?

しばらく考えてみたのですが、まずは、師匠の受け答えをトレースするところからしか始まらないのかもしれません。

つまり、現地でのオープンカウンセリングにどっぷりと浸かる。

そういえば、師匠の師匠も、オープンカウンセリングでやっておられたそうですし、そこにずいぶんと長いこと、師匠は通っておられたのだ、と聞いたことがあります。こういう場に身を置いて、直接その空気を浴びる、というところで身につけてゆく、というものがありそうです。

薫陶を受ける、という言葉があります。

くんとう 【薫陶】(名)スル 〔香をたいてかおりをしみこませ,土をこねて形を整え陶器を作る意から〕

人徳・品位などで人を感化し,よい方に導くこと。「よき―を受ける」「儒教の中に―せられて」〈福翁百話•諭吉〉

わたしは、陶器の器のまわりで香りをくゆらされると、陶器は知らず知らずのうちにその香りを取り込んでいく、という意味で習い覚えました。つまり、ひとさまの人徳を浴びることで、自らのうちにジワジワと染みこませる、ということです。

まさに、この、師匠がオープンカウンセリングしている場に居合わせることが、そのひとつの方法になるのだろう、と改めて感じたのでした。ですから、やっぱり、直接会いに行くことが大事なんだなあ、と思った次第です。