科学的であること

先日、エックス(旧Twitter)を眺めていたら、こんな文章が通り過ぎ…かけていたので、あわてて読み込んでみました。

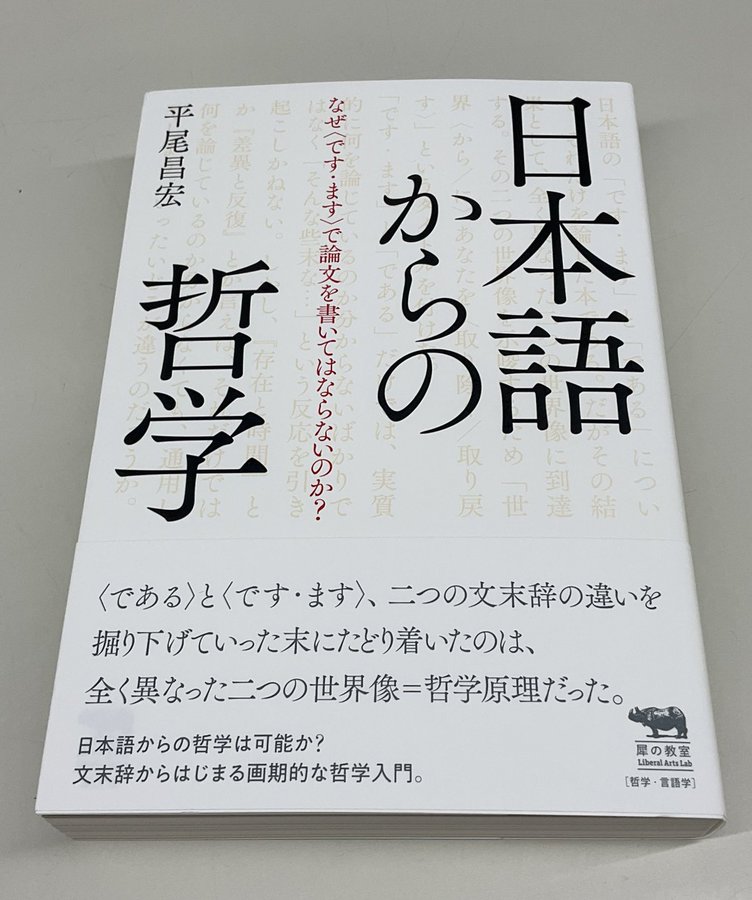

なぜ論文は「である調」で書くべきで「です・ます調」ではダメとされるのか。この問いにガチで取り組んだ本。

「だ・である調」の文章は「常体」と呼ばれる文末表現で、「です・ます調」は「敬体」と呼ばれる文末表現です。

エックスの投稿をされた方によれば、

「です・ます体」は特定の二人称に向かって語るように響き、「である体」は特定の二人称に向かって語られていないように響く、という点にあるという。

つまり、「です・ます体」は、まさに「あなた」に、あるいは「あの人」に、具体的には、いつも行くバーのマスターに、あのスーパーの店員に、毎朝すれ違う散歩常連のあのオジサンに、親友に、父親に、母親に、妻に、わが子に──そういった特定の人に語りかけるように響き、そう読まれる傾向にある。そしてそこには、書き手である自分の人格性が余韻のように残る。

一方の「である体」は、そういった特定性が希薄で、まさに「みんな」に、「私たち」に、彼に、彼女に、そして「誰か」に語りかけるように響き、そう読まれる傾向にある。で、そこには、書き手である自分の人格性があまり残らない。

極端に言えば、「である体」は世界からあなたを取り除き、「です・ます体」は世界にあなたを取り戻す、ということになる。

とても興味深い指摘だと思います。

科学をする、ということのひとつは「わける」ことにある、という指摘をされた方がありました。専門が分化してゆく、ということもあれば、対象をわけて、わけて、その構成要素をわけてゆく、という行動自体のこともありますが、わけてゆくことが知性の発揮であった、という部分があります。

そして、科学の立場として、ものすごく大きく出てくるのが「観察者」自身が「居ないことになっている」ということ。

あたかも、観察する視点だけが残り、観察者個人が関与していない、そのような観察をこそ、「科学的である」とする、そんな考え方が多いのでしょう。

社会学系の研究の中には、「参与観察」という表現がすでにあるように、第三者的な観察だけでは得られない情報というものがあります。なので、観察者である主体が関わる、ということを完全に全ての学問が否定しているわけではありません。とはいえ、観察者の存在をなるべく希薄にしてゆくことが、科学的な記述には求められている、という面は大きいのだろうと思います。

敬体の文章というのは、書き手の「敬意」が文章を届ける相手に向かっている、ということになります。わたし、が、あなた、に送る文章であるからこそ、敬体での文章になるわけです。

科学とは、そうしたわたしを不在にすることで成立する部分である、とも言えるのかもしれません。属人性を取り払い、誰がやっても、同じ手続きを踏めば成立する、ということを主張するには、「わたし」が前面に出てくることは、その邪魔をしてしまいそうです。

一方で、人生をいきる時には「わたし」の存在が不可欠です。

医学の臨床では、客観的な医学情報というのも大事ですが、それだけではなくて、ひととひととが関わることが大事なのだと思っています。

だから、わたしは「わたし」を消さない文章で、読んでくださっている皆さんに言葉を伝えているわけです。わたしの書いているブログが「です・ます調」であったのは、決して間違いではなかった!ということに気づいたのでした。

そして…大変残念なことに(残念なことじゃないかもしれませんが)、わたしの文章はつまり、「科学的記述ではない」っていうことです。ちょっと違うかしら。科学論文とは言いがたい、ということですね。いつも書いていることですが、わたしが思ったこと、わたしが伝えたいこと、であって、わたしのフィルタを通した世界ですから、「科学論文とは言いがたい」という表現で、まさにその通り、間違っていないわけです。

そんなにしむらの駄文に本日もおつきあいいただきまして、ありがとうございます。