算盤と逆上がり

新札が発行されて、しばらく経ちました。…と書きはじめて、実際のところ、いつだったかなあ?と調べてみました。

なんと新札の発行、2024年7月3日、ということで、ちょうどまるまる1年が経過したところだったようです。

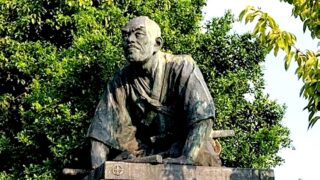

渋沢栄一は一万円札の肖像画になりましたが、彼の著作に「論語と算盤」ってのがありました。

大阪の商人なんかは、「片手に論語、片手に算盤」って教え込まれたのだ、みたいな話は聞いたことがあります。

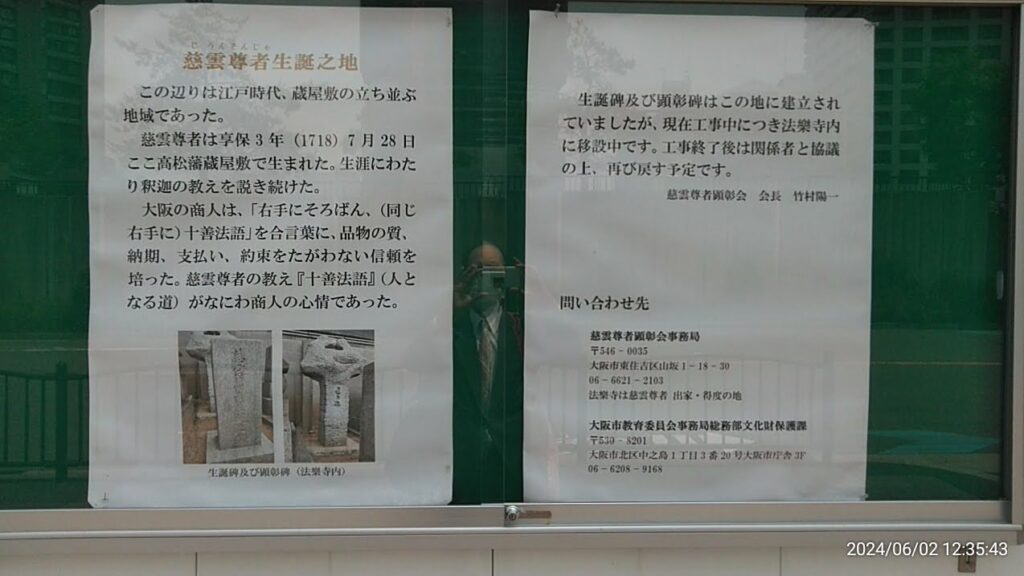

そして、一部界隈では、江戸時代、「片手に十善法語」という話もありました。

この『十善法語』は、慈雲尊者の残された文章です。以前「自他の境界」と「課題の分離」ふたたび。という記事で、ほんの一部ですが、ご紹介したところです。

課題の分離と、不偸盗戒の話は、折に触れてご紹介しています。とても大事なことだと思っています。

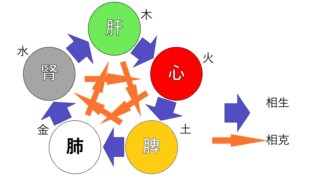

そして、課題の分離をしそびれて、他者の課題を引き受けて代わりにやってしまうと、それは「奪って」しまったことになり、「不偸盗戒」に抵触します。不偸盗戒に抵触した「カルマ」が一つ積み上がることになります。

カルマ、っていうのは、来世に持っていく「積み立てポイント」みたいなものです。早いと今世で精算したりすることもあるのですが、いずれにしても、この積み立てポイント=カルマの蓄積度合いによって、人生における修行の度合いが変化します。カルマが積み重なると、修行がハードになる、と思っていただいたらおおよそ間違い無い、ようです。

わざわざ他人の課題を、大変な思いをしながらを引き受けて、やっとの思いで解決した、と思ったら、自分にはカルマが上乗せされている、なんて、本当に割に合わないですよねえ。

ところで、話は少し変わりますが、逆上がりの練習を一生懸命にやっていた小学生が、とうとう逆上がりに成功して、大喜びした、っていうエピソードを読んだことがあります。

授業で必死に練習しましたが、残念ながらできるようにはなりませんでした。落ち込む女の子を見た担任の先生は「放課後、一緒に練習しよう」と声をかけます。それからの放課後、先生とのマンツーマン練習が始まりました。

練習は毎日の放課後、担任の先生とマンツーマン。女の子は真面目に練習をして、先生も頑張ってアドバイスを掛けます。そんな練習も数週間が経ったある日、ついにその時が来ました。

ついに彼女は逆上がりを成功させました。初めての成功に女の子は大喜びです。先生も我が事のように一緒に喜びます。次の瞬間、女の子は喜びながらこうつぶやきました。

「もうこれで、逆上がりの練習しなくて良いんだね!!」

できるようになったこと、よりも、「もう練習しなくてよいこと」が喜びの対象になっていた、という話に、この先生は衝撃を受けた、という形で伝わっています。

すでにあちこちに引用されており「これは大学時代に教授から聞いた実話です」という部分まで引き写されているので、どの方の大学時代に、どの教授からお聞きになったのか、教授はどこでそのお話を聞いてきたのか、あたりは逆上れないのですが(さかあがりの話題だけに…なんでしょうか…)。

こんな話を、SNSにちらっと書いたら、友人が

画像はイメージです。

その年齢ではその価値に気づかないけど、その年齢から始めないと身につかない生活技術=躾と、このような例(教育 、と呼ばれることが多い)の差を、議論するのも必要だと思います。

とコメントをくれました。

そういえば、我が家も、子どもたちに算盤を強要してたなあ…と。

算盤と逆上がり、やっぱり違う、ってことで良いのでしょうかしら?いや、良いのだと思うのですが。

体育の授業のおかげで、運動へのコンプレックスを抱えてしまって、だから、運動嫌いになった、という話をちょこちょこ目にしたりします。大人になってから、ぜんぜん違う形で運動に触れて、こんな形であれば、もっと運動が好きになったのに…なんていう。

このあたり、やっぱり熱血な先生が、境界線を踏み込んで来ておられる、と考えるのでしょうかしら…?

いや、それを言うなら、算盤を強要した親も、かなり境界線を踏み込んでいたのだと思います。

境界線を踏み込んでも、身につけておいてほしいこと、ってのがある、という世の中は、きっとあったのだろうと思います。現代社会は、多様な価値観が、安定する見通しもないままで乱立していますから、ひとつの価値観を根拠に、なにかを押しつける、というのはとても難しい時代になりました。

最近の若手は、なので、自分のコンフォートゾーンから出てこないままだ、などというような事を書いておられる方も見受けられます。もちろん、全員がそう、でもないのでしょうけれど。

ある程度、自分自身に負荷をかけて、自分の力を蓄えていくとか、力を伸ばしていく、背伸びしていく時期も大事です。

が、背伸びが続きすぎたり、負荷が大きすぎると、やはり体調を崩してしまったり、心が暗くなってしまいます。

この辺の塩梅がとても難しいのですが、くれぐれも、無理をしないようなところで頑張っていただきたいと思います。