節分によせて

明日、2月2日は、節分の日なのだそうです。節分は立春の一日前の日をさします。これまでしばらくは2月4日が立春でしたが、2025年については、3日が立春になる関係で、節分も一日早まるのだそうです。

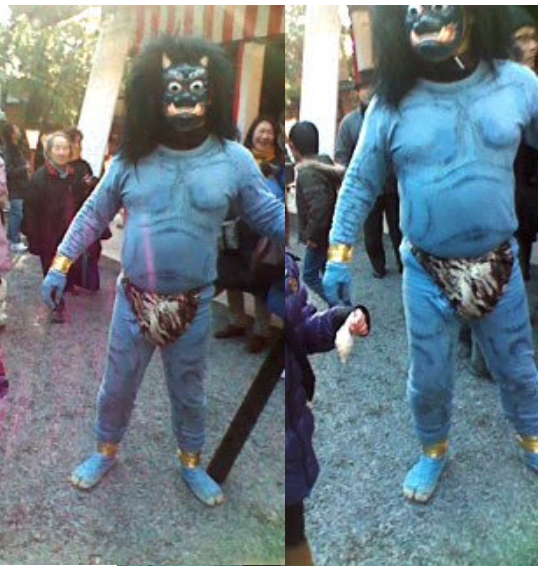

節分というと、わりとあちこちでお祭りをやっています。鬼がでてきたり、豆を撒いたりするのが一般的な話でした。

これは、追儺(ついな)と呼ばれる儀式の名残のようで、疫鬼や疫神をはらうのが目的であったようです。

疫鬼とか疫神とかってことは「疫病」にかかわる言葉でしょうから、それを追い払う、ということはつまり、昔の「感染予防」的な意味合いがあったのでしょうか。

当時からインフルエンザがあったのかどうかは分かりませんが、ちょうど年が改まる(旧暦の新年…中国などは旧正月を祝っています。今年はすでに過ぎたようですが…)ところを前に、大掃除の意味合いもあったのかもしれません。

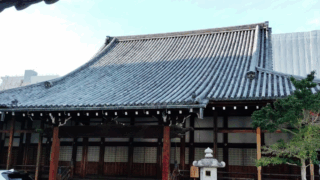

京都市でも有名な節分祭をする神社があります。京都大学のすぐ近くにある吉田神社は、かなり大きなお祭りになっているので、学生の時などにそぞろ歩きした記憶があります。節分祭の時期は普段めったに開いていない、奥の院が開いて(毎月一日は開いているようですが、節分祭の時には3日くらい特別に開いていたように記憶しています)、お参りできるようにもなっていますし、年越しそばなどの出店もありました。

子どもが小さい頃にお祭りで、鬼の格好をした人に出くわして大泣きした、という思い出もありました。

豆まきをご自宅でなさるご家庭も減ってきているのでしょうか。なかなか、かけ声をかけて、というのも近所迷惑かもしれない、と気遣う時代になってきました。かけ声も少しずつ変わっているようで、「鬼は外!」のかけ声では鬼がかわいそうだ、といって「ウチは『鬼もウチ」です」というような表現も見た覚えがあります。いろいろと時代とともに変化してきているのだろうか、と思います。

昨今は恵方巻きというものも定着してきました。起源はそれほど古くないらしいです(研究して論文:リンク先はPDFです:を出された方もありました)が、こうして年間行事になってゆくのだろうなあ、と風習が定着していく歴史を見ている気分です。

どうぞ皆様、一年のケガレをはらって、新しい一年をお迎えくださいませ。