身体のなりたち

わたしは京都大学の医学部で、医学教育を受けたのですが、いわゆる教養科目の授業が終わると、学部の教育が本格化します。

実際には、すでに当時から、教養科目の一環として、専門科目が食い込む形になっていましたが。

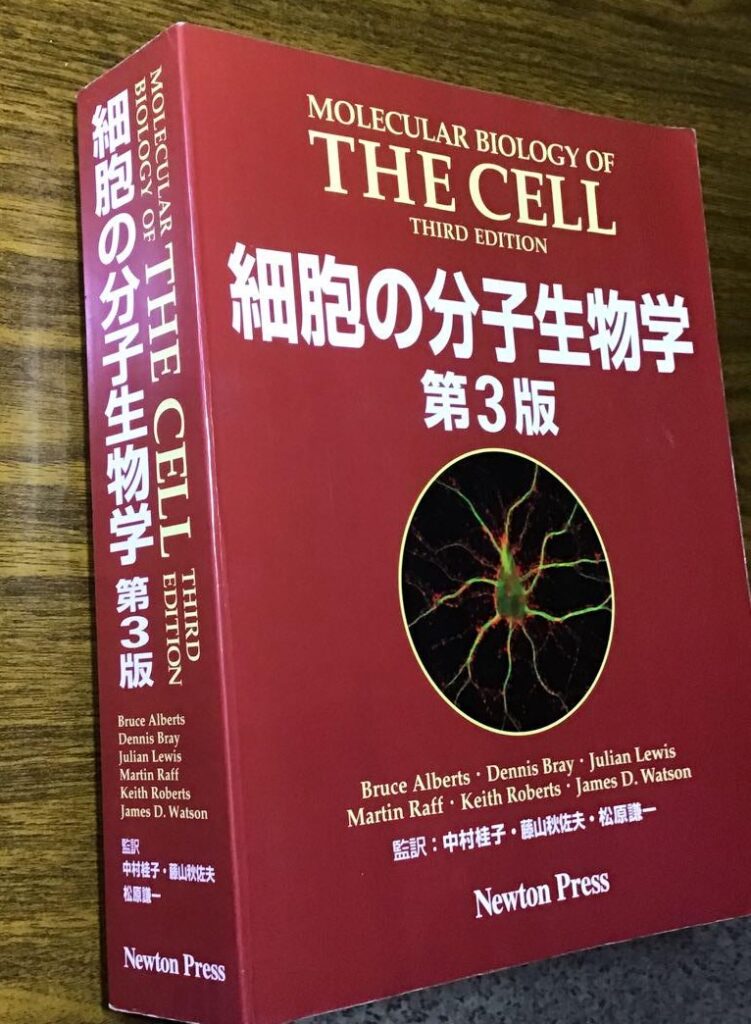

当時の医学部教育は「レベル学習」というものを採用していました。曰く、ヒトの身体を構成しているのは、細胞であり、細胞を構成しているのは化学物質である、というのがその主張でした。つまり、化学物質とその反応…いわゆる生化学を基礎として、その上に細胞学を学び、さらに、組織学…解剖学…という形で「小さい方から」「大きい方へ」学ぶことで、ヒトの成り立ちを全て学ぶことができるのだ…というような論理であったと思います。

(画像は拾いものです)

電話帳みたいに分厚い…と言いたいところですが、電話帳も最近は…。

わたしはずいぶんと不真面目な学生でしたので、当時は学部教育をはみ出してのびのびと遊んでいました(漢方の師匠のところとか、ボディートークの師匠のところにふらふらと行っていました)。なので、話半分くらいでその「基礎」の部分を聞き流した(!)わけです。単位認定の試験前には少し苦労したような記憶もありますが。

今から考えると、当時の学部長だった、本庶佑氏が、生化学をご専門とされていましたので、まっさらな学生に、自分の考えを植え付けたかったのだろうか…?などと邪推することもあります。

遺伝子変異と進化についての話をされるときに、「驚くべき発見として…」とおっしゃった本庶氏が、「DNAの変異は基本的にはランダムである」ということを得々と語っておられたのには、隔世の感を覚えたものでした。

つまり、氏が研究をされていた頃、そのことが発見された時には驚くべきことであったのですが、すでに有名な事実として、わたしたちの世代は、それを高等学校の講義で、極めて当たり前のこととして受け入れていたのです。「そんなことも知らないのか!」と教授が講義でおっしゃっていたのを「そんなに特筆するべきこととは認識していなかったよなあ…」「今さら古いよなあ…」と思いつつ聞いたのを覚えています。

閑話休題

生命の始まりを考えると、きっと、どこかの段階で生化学的な反応が起こったところから、なのでしょう。生命の定義が「代謝しつつ、自己複製するもの」ということであるならば、代謝の中心はやはり、生化学的な化学物質の反応になります。

自己複製は…いつ頃からはじまったのでしょうか。自己と非自己の分類がまずは始まりでしょうか。これを「膜」の形成をその始まりと捉えることが出来るのかもしれません。

とはいえ、代謝する、ということは、膜の外側にある「異物」を自らの裡に取り込んで、自分のものにしてゆく「同化」という作業が必須になります。

この「同化」してゆくときに、本当に自己はいつまでも変わらない自己なのか?みたいな話は結構ややこしい。

テセウスの船、というテーマがあります。

1つの船があったとき。

古い時代のことですから、木造の船です。それぞれの部品は、時間の経過とともに、朽ちてゆくこともあるでしょう。

そうしたときに、部品を交換することになります。

じゃあ、部品の交換を繰り返した結果、そもそも、当初の船で使っていた部品が1つも無くなった時、それは、当初の船と同じ船だ、と言えるのでしょうか?それとも「別の船」と呼ぶのでしょうか?

仏教の中では、そのような議論で「わたしとは何か?」という話になりました。こちらは「そもそもわたし、なんていうものは幻想でしかない」という、かなり乱暴な議論を結論にもってきたわけです。

ゆく川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。

というのは有名な、方丈記の冒頭の一文ですが、代謝し、変化しつつあるもの、というのは、常に変化してゆくところにその本質があるのかもしれません。

ヒトの身体というのは、そのような、代謝をする存在が、一時的に作り上げたうたかた(泡沫)のような存在だ、というのが、仏教的な思想です。

うたかた(泡沫)とは言うものの、それなりの時間、保たれるわけですから、それについて考え、また何らかの働きかけをしてゆく、ということを行うのが医療です。そして、医療のために、ヒトの身体についての知識を積み重ねる、というのが、基礎医学の主眼になります。

その根源に「生化学」を置くのか、それとも「細胞学」なのか、いやいや「解剖学」なのか…という話は、ヒトの身体をどのように考えるか?ということに繋がるのかもしれません。

さらに言うなら「発生学」とか、あるいは、「進化論」的な「ヒトの身体のなりたち」という考え方もあります。

どれか1つが絶対に正しい、ということではなくて、いろいろな切り口から眺めることができるのだ…というくらいで考えていただく方が、良いのかもしれません。